スペインは、「情熱と太陽の国」と称され、一般的には陽気な国のイメージが定着している。

私は実際にスペインを訪れたが、食べ物は非常に美味しく、バルも街の灯りも美しく居心地が良い。そして素晴らしい建築や芸術の数々ーー。非常に魅力的な土地であった。

しかしながら、私は、

あまりにも有名なこの国の芸術家たち、ゴヤ、ピカソ、ベラスケス、ミロ、ダリの傑作をみて、

ひとつの違和感

を覚えた。

彼らの絵画は総じて、一見明るく激しい。

けれど一方でどこか陰鬱とした暗さと狂気を感じる。

そこには漠然とした、しかし確かに胸をざわつかせる不安感や恐怖があった。そして、人間の深い深い業を背負っているように思えた。

そう、それは、この国の陽気なイメージと正に対になる違和感であった。

本当は一枚ベールを被った見せかけの姿で、この国に秘められた本当の気風はどこか別のところにあるのではないかー。

私は、スペインという国に感じたこの矛盾や違和感の正体を、本日はスペインの歴史と巨匠たちの絵画を照らし合わせながら、紐解くことにしよう。

血と権力と抑圧の歴史

近世、近代のスペインには暗い歴史がいくつもある。

平たくいえば血と反抗の歴史である。

そして、それらがこの国の芸術に影を落としている要因に深く関わっているのだ。

そこで、細かいことは割愛するとして、大まかなスペインの歴史の重要なファクターを示したいと思う。

ブルボン王朝に忍び寄る影

https://www.musey.net/wp-content/uploads/2016/07/La_familia_de_Carlos_IV.jpg

スペインは永らく王政や権力の支配にあった国である。

大航海時代の植民地化において黄金時代を迎えたスペインはパプスブルク家において栄華を極める。しかし、その利害は王朝のなかでうずまき、市民に還元されることはなかった。

オランダやポルトガルが30年戦争のなかで独立していくなか、スペインは戦争で疲弊し衰退してゆく。

そして、パプスブルク家の嫡子が途絶えたことによりフランスのブルボン家が介入し、スペイン・ブルボン王朝が成立するが、カルロス4世の時代において王朝は形骸化していく。

こうして、町民や市民の文化興隆の土台が築かれないまま、スペインには暗雲の兆しが忍び寄っていく。

スペインの宮廷画家のフランシスコ・デ・ゴヤは宮廷に飾る平和な様子をタペストリーとして何枚も描いているが、そのなかで一見明るい風景に巧みに暗い影をおとしていくのである。

王女が木陰で休み、従者が日傘をさす、平和な光景に見えるが、よく見ると王女の眼球は左右でずれていて、眼はぎょろりとしていてなにやら虚ろで恐ろしい。扇子をもつ腕も死人のような血色の悪さである。そして左側からは暗い暗雲が押し寄せている。

この絵が示す通り、風雲急を告げるようにスペインは暗黒の時代へ足を踏み入れていくのである。

フランス軍の侵攻による弾圧

1808年、ついに形骸化したスペイン王朝を利用し、ナポレオン軍の侵攻する。スペイン独立戦争の勃発である。ここで、ナポレオン軍に対抗した市民の大量虐殺がおこなわる。

市民は懸命にクーデターをおこすが、弾圧の末、再びブルボン朝の王政復古となった。

フランスは市民の手によってルイ14世は殺され、市民権を得たが、

スペインはついに市民が歴史のなかで力を得られないまま、反抗と残虐的な弾圧が繰り返されたのである。

そのなかでゴヤが描いた夥しい数のエッチング集「戦争の惨禍」の一部を見ていただきたい。

![これはもっとひどい》フランシスコ・デ・ゴヤ|MUSEY[ミュージー]](https://www.musey.net/wp-content/uploads/2016/07/800px-Prado_-_Los_Desastres_de_la_Guerra_-_No._37_-_Esto_es_peor.jpg)

希望をもった人の虚ろな目。死人の虚ろな目。

ゴヤの描く眼は、やはり、一貫としてたびたびうつろである。

スペインの死と暴動と弾圧の暗黒の時代__。

「戦争の惨禍」は暴力、欲。権力、羞恥。人間のあらゆる残虐性と愚かさを、その真実を冷静かつ克明に残した黙示録である。白黒の淡々としたち密な構図と描写によってセンシティブな側面を超え、普遍性をもった傑作である。

宮廷画家であるゴヤですら、権威、人間の欲と残虐性への憎悪と虚無をあらはにしている。いや、宮廷のなかにいたからこそ、その心眼を発揮したのか。

いずれにせよ、スペインという国におけるくりかえされる権力による暴力と弾圧は暗い鬱屈を生んだのである・

フランコによる独裁政治とスペイン内戦

その後、スペインは一時的に共和制が成立するが、また独裁政治にもどることになる。

1936年、フランコ独裁政権に関与していたドイツ軍による、史上初の無差別の空爆でスペインバスク地方の古都ゲルニカががれきの山と化した。

故郷を愛するピカソが、この事実に激怒して生まれたのが、

「ゲルニカ」

である。

ゲルニカの習作の紙切れにはピカソの自筆の詩が書き殴られている。

子供たちの叫び、女たちの叫び、小鳥たちの叫び、木材たちのそして石たちの叫び、煉瓦たちの叫び、家具たちのベッドたちの椅子たちのカーテンたちの、土鍋たちの猫たちの、そして紙たちの叫び、大鍋の中で煮えたぎる叫びたちの肩を突き刺す煙の叫び―

それまで政治に無関心だったピカソがはじめて決定的にフランコへの非難の意志を示した作品となった。

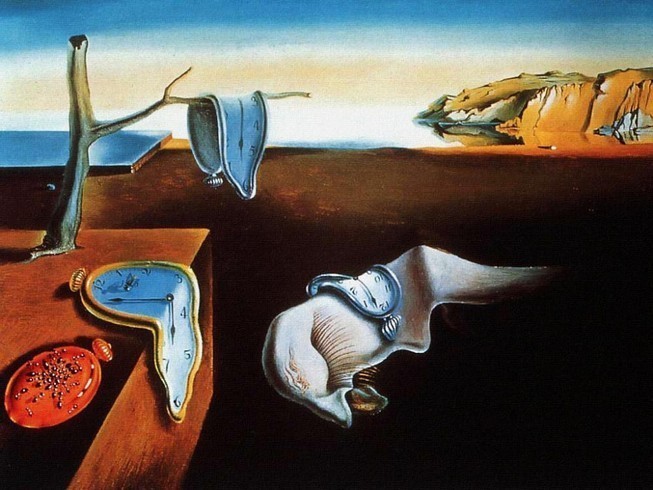

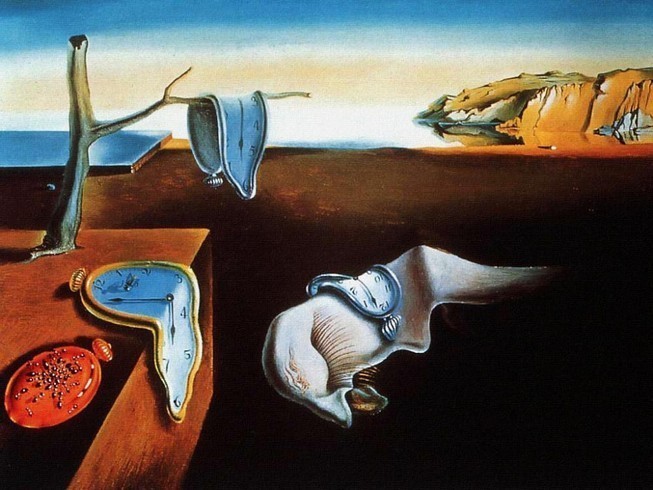

一方、このスペイン内戦において、同時代の画家サルバドール・ダリやジョアン・ミロは、ピカソやゴヤのように、政治的立場を示さなかった。

しかし、彼らの絵画においてもどこか陰鬱な狂気が宿っているのはなぜだろうか__。

ダリは幼いころに性病の写真を親から見せられたことによるトラウマから、女性や性的なものへの恐怖、また、家族から兄の生まれ変わりとして育てられたことから自分が自分でないようなひいいようのない虚無感をもっていた。

それらのプレッシャーが絵画のなかであらわれている。

ダリは作品において明確な政治的態度を示すことはなかったが、例えば下図「ナルシスの変貌」においては、戦争がもたらす人間の虚無が客観的にみていたことがわかる。

直接的ではないが、欲に支配された人間の姿を暴いているように見える。

![ナルシスの変貌》サルバドール・ダリ|MUSEY[ミュージー]](https://www.musey.net/wp-content/uploads/2016/01/image-3.jpg)

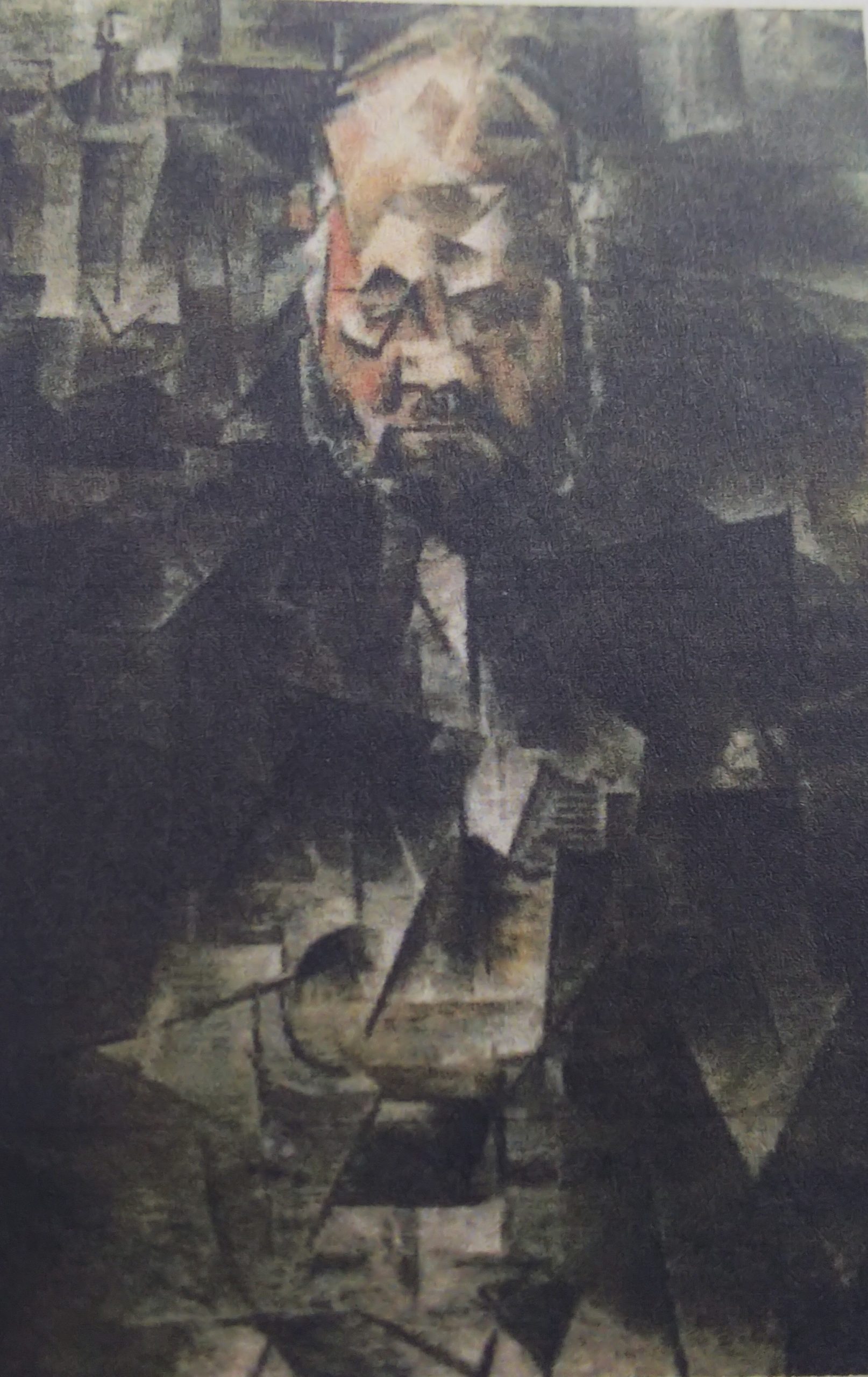

また、ジョアン・ミロも同時代の巨匠であるが、作品において政治的意向は示さなかった。

しかし、ミロの絵画は、記号性とポップなリズムの絵画に見えるが、やはりスペインの陰鬱な系譜を引き継いでいる。

どことなく、不健全なアブストラクション__。カンデインスキーやクレーのような色やかたちやリズムの単純な追求ではなく、やはりそこにはミロ個人の不穏な精神の動きが反映されているように思う。

それが証拠に、独特の浮遊感とじっとこちらを見てくる眼に、どこか胸をざわつかせる精神性がある。

「情熱と太陽の国」に託された本当の意味

こうして、スペインの歴史と絵画を紐解いていくと、どうやらここは単なる陽気な風土ではない。

実際は深い闇、あるいは眠りのなかにいる人間たちがうちに秘めた情熱、そして、暗い中から太陽の光を求めたのではないだろうか。

それが、情熱と太陽の国スペインの本当のあらわすことなのかもしれない。

力をもてず、悪政に翻弄される民衆_。クーデターは悉くつぶされ、くりかえされる侵略、蹂躙。

そこから生まれる虚無を、人間の抱える闇を、時代を超えて描いた巨匠たち。

彼らは、いつだって闇のなかから、光を探そうとしていた。そう、はげしい社会情勢のなか、まっすぐに芸術にうちこんだ。

そのほと走る鬱屈した、心の沈澱部を絵画にぶつけたのだ。

スペインの画家たちは、歴史や国や環境に翻弄され、その闇のなかでくすぶる精神を、それに本意か不本意か、自己の沈澱するものを掬い上げ、芸術へと昇華している。

この鬱屈した国だからこそ、

人間の根底にうずまく真実、欲と深層心理に向き合ったのか。あるいはリンクしたのか。

私は彼らの暗くも烈しい芸術が不健康だと思う一方で、その赤裸々な人間らしさが愛おしく思うのだ。感情や欲をあらわにすることの恥ずかしさと愚かさと愛しさが押し寄せる。

「これが人間だ」と訴えんばかりに__。

恐怖や狂気。

そういう負の感情をまっすぐな芸術の力で魅力に変える。

それは人間の湧き上がるエネルギーの可能性の象徴でもあるのだ。

彼らの絵画は、赤い赤い血の通った、人間の真実を暴いている。

人の心臓をわしづかみにして、ぎゅっと握りつぶさんばかりに。

彼らの描いた狂気は、なぜか、拒絶を回避し、みなそこへ堕ちていくようだ。

私たちの心の水底に沈み、溜まり、巣喰い続ける。恐ろしくも美しい人間の心理の渦へとーー。