本日は、その名を聞いたことのない人はほとんどいないであろう、世界的画家パブロ・ピカソについてお話したい。

私自身、ピカソの良さというものをあまりわからないまま大人になった。

しかし、ピカソの生い立ちや背景を勉強し、そのうえで作品を見たときにがらりと感動したので、今日はピカソの凄さと魅力を皆さんに少しでもお伝えできればと思う。

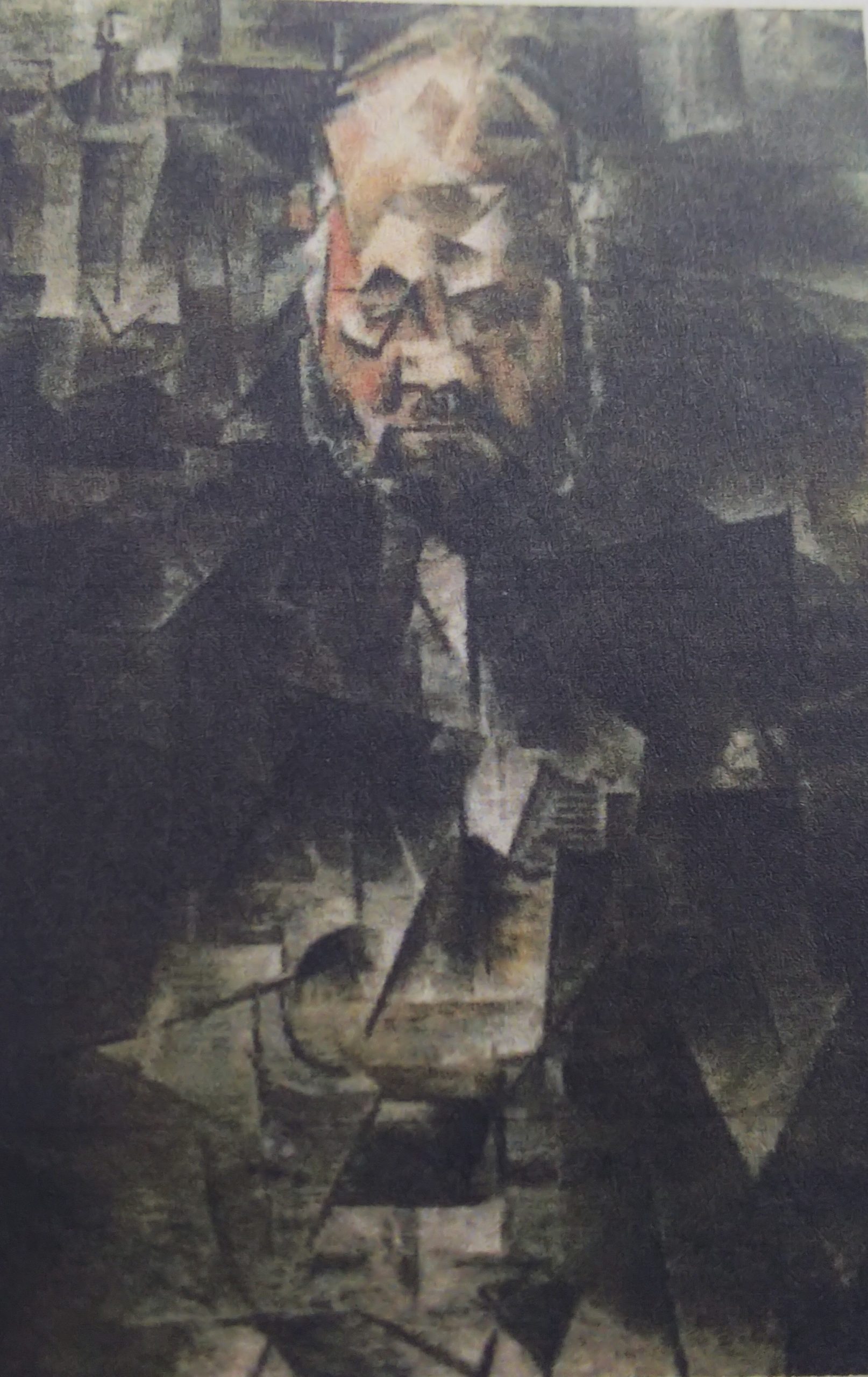

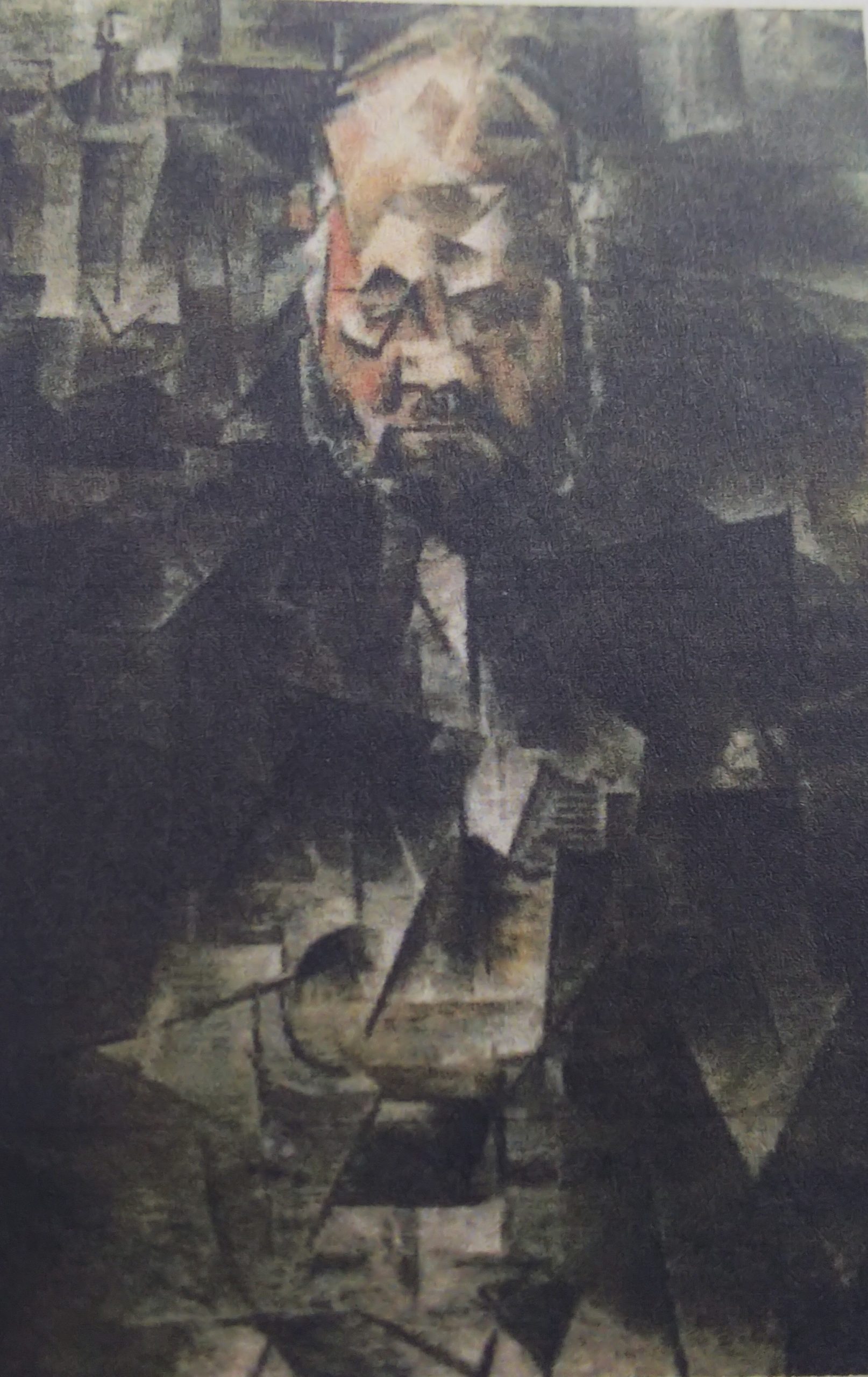

まずは作品をご覧いただきたい

《ヴォラールの肖像》

ピカソといえば、このような対象の人物が解体されたようなひとつひとつの要素が幾何学形態となっている画面が印象的ではないだろうか。

この作品に関していえば、もはや人体のパーツは空間との境界を曖昧にしている_

といったように、なにがなにやらわからない絵を描く印象が強いかもしれない。

これは、一見すると人体の観察を無視し、独創的な技法で好き勝手に描いた作品に見えるだろうか。

しかし、実はピカソは「仕事は物から始まる」という言葉を残すほどに、自然や事物、人間の鋭い洞察から絵を描いた画家なのだ。

そして、ピカソは間違いなく偉大な画家である。

その根拠をひとつずつ示していきたい。

卓越した観察眼と画面処理能力。

例えば、先程もお見せしたこの作品をもう一度見てみよう。

この作品は、一見すると人体の観察を無視した絵画のようである。

しかし、しばらく絵の前にたたずんでちると、画面上の人物は深い空間の奥から立ち現れてくるような不思議な見えかたがしてこないだろうか。

これこそが、この絵画のすごいところだと私は思う。

なぜなら、絵画という平面の世界にも関わらず、「空間の中の人物の存在」をはっきり体感できるからである。

もうすこしわかりやすくいうと、わたしたちは絵画の世界は3次元が表現された2次元の世界であると、これは絵であると認識しているだろう。

しかし、ピカソの絵画は、自分が絵の人物と同一の空間にいるような錯覚をおこすのだ。それは、ピカソが平面において空間を表現しているからに他ならない。

そしてこれは、対象となる人物と空間とのあらゆる関係性の隈なき観察の果てにしか生まれない表現だと思う。

少なくとも、私はここまで人物がすぐそこに、目の前で生きているという印象を絵画作品のなかで一番強烈に体感したのは、ピカソの絵画だった。

これは、例えばスーパーリアリズム絵画のような超絶技巧と同じか、それ以上に難しく巧みな技術であると思う。

ピカソは「写実画家」である。

まずはこちらを見て頂きたい。こちらはピカソ14歳の作品である。

。

…巧すぎる。ピカソの父親は画家であったが、この彼の絵をみて絵を描くことをやめたという逸話も残されているほどだ。

このようにピカソは、幼い頃からずば抜けた描写力をもっていた。

が、それらの技法に頼っていては本当に自分の見たそのものを表現することはできないと悟っていたようだ。

彼の絵画の世界における伝統的な技法や、当たり前とされる考えへの疑問を強く持つようになる。

そのため、生涯をかけて技法を次々に変化され、完成された絵画様式や伝統的な技法から逃れ、「自分が見たそのもの」をあらわす方法を見つけようと挑戦を続けた。

だから、《ヴォラールの肖像》はその探求の果ての意欲作なのだ。

それまで西洋の伝統的な写実絵画を普通だと見ていた人々にとっては、理解しがたい記号を並べられたようなものであっただろう。

しかし、ピカソはこれこそが、ものの本質が取り戻された、「それ自体が正確に描かれた表現」だと信じたのである。

ちなみに、ピカソはそれまでとっていた写実的技法をすべて手放したわけではない。

たとえばこの作品は写実的手法がとられている。

《腕を組んで座るサルタンバンク》

描く主題やその時の状況によって一定の手法に固執することなく、まさに千変万化の奔放な画風になる。それを表現する最善の手法を選択しているよくにもみえる。

人間の“生”を描いた画家。

ところで、この《腕を組んで座るサルタンバンク》ではふだん見過ごしてしまいそうなふとした瞬間に存在する人間の憂鬱を正確に捉えている。

この作品は、微細な、しかし確かに息づく人間の瞬間の感情をそのまま画面に閉じ込めたような印象を受ける。

ピカソは常に、目の前の現実、自分が生きているなかで次から次へ目に飛び込んでくるものに注意深く反応した。

そしてその集中力によって一瞬で、その本質を貫き、すばやく形にするように描いた。

ピカソは、そうすることで、

「自分がなにを感じているか」という問題に正面から向き合ったのだと考える。

自分が捉えた一瞬一瞬の対象の姿を描くことで、自分の確かに存在した感覚の痕跡を、強く残したかったのではないだろうか。

それは、ピカソにとっては、

「自分が生きていることの揺るぎない証拠」となるから__。

この“生きている”という感覚は、ピカソ自身だけでなく絵を見る人間にも伝導すると考える。

実際、ピカソの絵画を前にすると、不安感や、絶望感、愛しさ、孤独といった自分の中に眠っている様々な感情が掻き立てられる。

そして、絵を見ているはずなのに、画中の人物の感情が、生きた感情として自分の中に流れ込み、目に見えないが、確かに自分が感じたことのある想いが痛烈に体中を駆け巡る感覚を覚える。

美醜も善悪も全て暴く

ピカソが、既存の絵画の手法に反抗したことと同様に、「美しい」「良い」絵といったものから真向に反発した。

あらゆる概念の言語を拒絶するピカソは、作品においてそれを実行したのだと考える。

作品をみてみよう。

《アブサンを飲む女》

画面に描かれるのはカフェでアブサンを飲む女。アブサンは、低品質かつ度数の強い酒であり、貧しい人々が手っ取り早く酔う際に好んで飲まれた酒である。アブサンは、退廃的なテーマを象徴するものとしてよく描かれるが、この絵からは、特に、女の虚ろな視線や仕草の表現から、明るい喧噪のなかに時節姿をあらわす着飾った女の底しれぬ虚無の感情がひしひしと感じられる。

また、この作品である。

《泣く女》

これはピカソの愛人ドラ・マールが描かれた作品といわれているが、ここには思わず目をそむけたくなる女の感情の醜さがこれでもかというどぎつい色と破綻した形によって表現されている。

これらの作品の表現から、読み取れるのは、現実の巨大な力によって本人の意思と裏腹に見え隠れする、理想とはかけ離れたあまりにも赤裸々な人間の姿を、ピカソの目は正確に見抜き、容赦なく暴いているということだ。

既成概念や枠組みにとらわれず、えり好みせず、美醜も善悪も関係なくあらゆる対象を平等に愛し、見つめ、表現する姿勢は、表層に見えているものだけでなく、その奥にある様々な人間のドラマや自然の神秘を暴く。

「美しい 」

「良い」

「 綺麗」

そういった言葉を拒絶し、

人間のリアルは、もっとこうだろうという叫び続けた画家。

彼の絵画、あるいは彼自身が、放つ底知れぬ強烈な力は、だれにも真似できない。