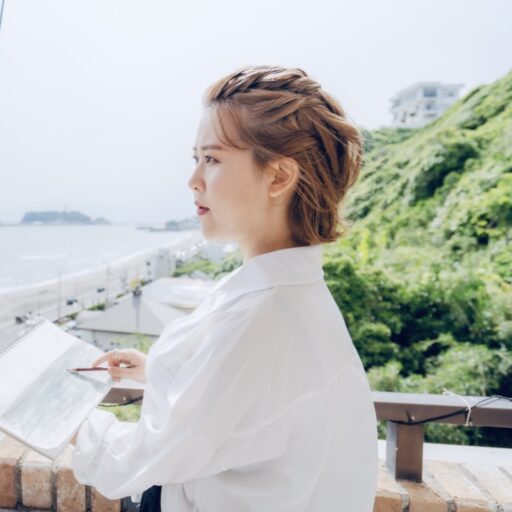

絵とは何か

私は、「絵を描く」という言い方があまり好きではない。

実を言うと、自分が絵描きだと名乗ることにも違和感があるのだ。

なにを言ってるのだと思われるかもしれないが、私は、自分が「絵」を描いているわけでなないと信じている

絵とは、結局は平面の手細工である。どこまでいってもそれは現実の体験にはかなわない。絵は、どこまでいっても、ただの、絵の具と線によるイリュージョン(幻想)である。

わたしがつくりだしたいのは、幻想ではなく、現実の体験だ。

風景の体験を可視化させたいのである。

だからわたしは。絵をつくっているのはなく、岩絵の具と和紙と詩によって風景の体験を紡いでいる。

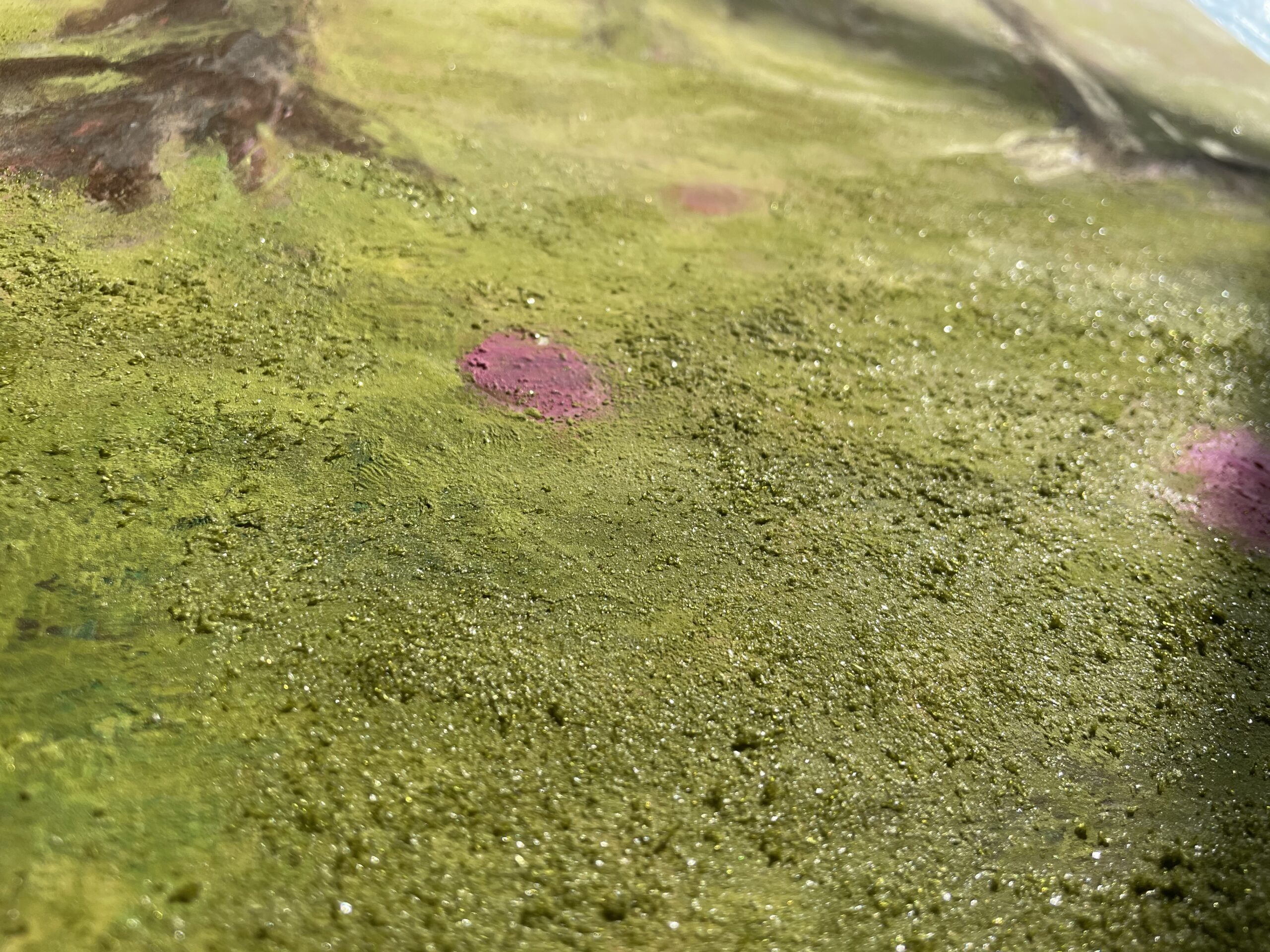

現在描いている新作 「瞬光」

そして、

日本画もまた、単なる「絵を描く」ための技法ではないのである。

日本画の特殊性

長年油彩や水彩をやってきた私は、日本画技法の特殊性がずっと気がかりであった。

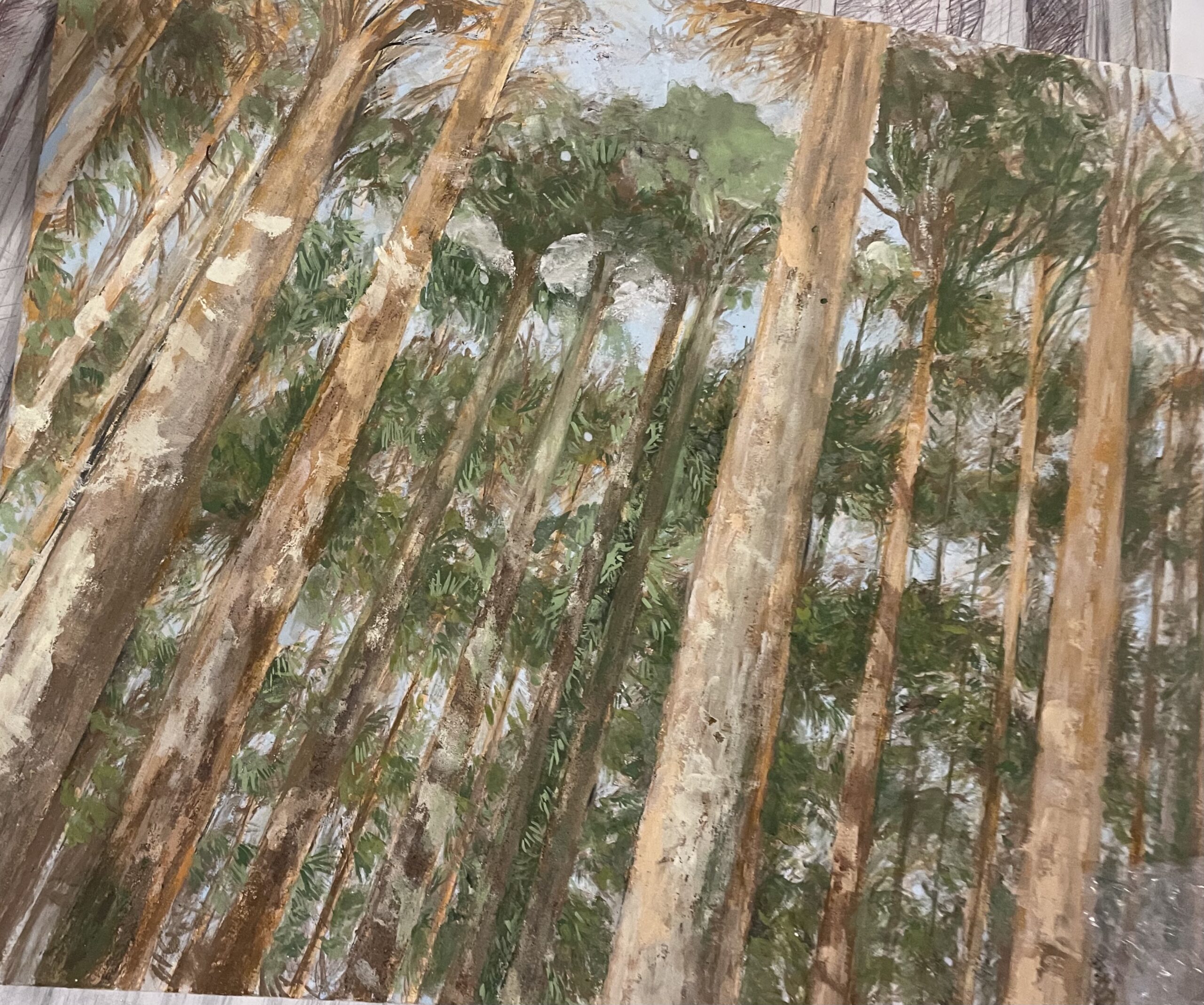

わたしが日本画をはじめたきっかけは、岩絵の具という顔料に魅せられたためだ。

天然の鉱石を砕いたその宝石のような輝きと見る角度によって色あいが変わる独特の奥ゆかしい絵肌の重なりに、なにか、

そう__深淵な精神性のようなものを感じた。

そして、制作を重ねるうち、この深淵な心地が、

顔料のみならず、

「日本画の技法全体」

に及んでいることに気づいたのである。

さて、みなさん。

この科学が発展した現代において、

日本画は基本的に自然の材料や道具のみを使って描かれる

このことに不思議をおぼえないだろうか?

わたしは、それがひどく不思議だった。

合理的な理由があるのか疑わしかったのだ。

印象派も、デュシャンも、過去の偉大な芸術家たちは皆、因習を打ち破ってきた。

自然のものを使うということは、そのぶん時間も手間もかかる。

だから、私は水彩と併用してみたり、膠をメディウムにしてみたりして、下図制作や骨書きといった段階を省いたりして、

もっと効率的に絵画制作にうちこめる方法を試した。

もともと独学で日本画に手を出し、自由な日本画の在り方を求めていた私は、

従来の慣習を無視した技法使うことになんの抵抗もなかったのだ。

しかし、なんということだろう。

私は、今現在、

岩絵の具と膠で描き、下図もつくり骨書きも行い、面倒な作業フルコースの、

日本画古来の伝統的な方法で描いている。

繰返すが、わたしは岩絵具を使うことさえできらば、日本画の技法にまったくこだわりはなかった。

けれど、あるとき気づいてしまったのだ。

日本画技法に通底する、深淵性の正体がー。

それに気づいてからは、この面倒な過程こそが、日本画における最大の意味だとわかったのだ。

操るのではなく、生かす

日本画の古典技法における唯一無二の特殊性__。

それは、絵をえがくのではなく、

自然を生かす

という精神である。

例えば、

油絵では後片付けしたくてもパレットにずっと絵の具をおいとくことができる。油絵の具は半永久的に固まらない。

描きたいと思った時にパレット上の絵の具を油で溶けばすぐに描き始めることができる。

描きたいときにいつでも描けるー。それは、絵のための、画家のための利便性に満ちた技法だ。

けれど、日本画は、、。

膠を鍋で湯煎して溶かして、その溶かした膠を使って顔料と水と指でそのつどときあわせる。その顔料も、一回で使い切ることが前提であり、毎回余った絵の具は拭き取る必要がある。

そして、すぐに腐る膠はそのつど冷蔵庫で保管する。

その作業を描く前には必ず繰り返す。

そう、絵の具をのせる過程が、すべて一期一会の世界なのだ。

刹那的で、流動的ー。

そう、日本画とは、自然の理(ことわり)に自分を合わていくことなのだ。

日本画は、思うがままに描ける西洋の絵の具や技法ではない。

だからこそ、絵を自由に描くことより、モチーフ向き合い、材料や道具と向き合うことの大切さを教えてくれる。

技法を絵を描くための道具や手足と思っていた私にとって、晴天の霹靂であったのだ。

出来上がった完成品の評価だけではない。描く過程において、自分が精神の成長を得ることができるのだ。、

日本画技法は東洋の思想に通じている

さらに、この精神性は単なる絵画の世界のみの話にはとどまらない。日本画技法は、東洋思想につらなる一つのファクター(事実)を示している。

そう、日本画技法の刹那的、流動的な性質は

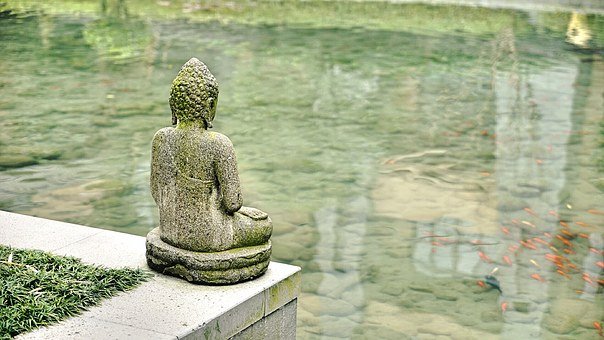

「無常観」に通じているー。

仏教における生成流転、諸行無常のことわりと同じである。

自然の不便な性質を受け入れ、それを淡々と用いるーー。

一方、西洋の思想は、

自分の意のままに絵を変えられる。

つまり、絵画による自然の支配である。

それは、自然を変えようとした西洋人の発想と似ているのだ。

例えばその文化の性質の違いは、様々なところでみられる。

例えば庭園である。

西洋の庭園は、シンメトリーの人工的な構図でつくられ、また、水の流れや形を操り、噴水など、水のまわりを覆う豪華な人為的な造形をつくった。

一方、日本の枯山水などはどうだう。水の源泉、池や川や海など、自然の風景をあえて砂紋であらわしている。

借景という概念もまた、もともとある美しい山を生かして、庭の配置や高さを考え、山がより美しく見えるような庭園をつくる。

そう、自然をより美しく、より自然らしく見えるための人為なのである。

すべての造形は、自然が基点となっているのだ。

同じ性質が日本画と油絵の技法においてもいえるのである。

自然を顔料を思い通りに使えるよう便利に加工した西洋人の開発した油絵技法。自然の良さをそのまま生かし、顔料に、自分を合わせる日本画技法。

脈々と継がれてきた精神は、技法となり、作品となる。

わたしは、作品と技法が切り離され、技法が絵のための道具と化した油絵よりも、

そのすべてがひとつの自然への畏敬の念となって、昇華される日本画を愛する。

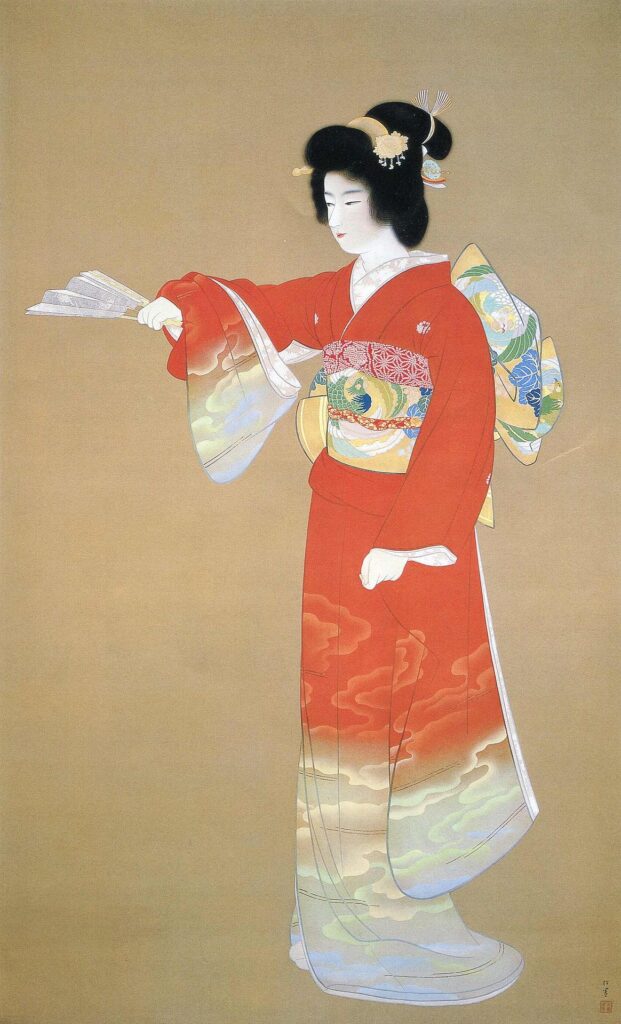

上村松園 《序の舞》

そう、重要なことは、良い作品を産むだけではない。技法に誇りをもち、

作品を生成する過程すべて含めた精神のつながりがひとつの一本筋の通ったまっすぐな線を保つことであるのだからーー。