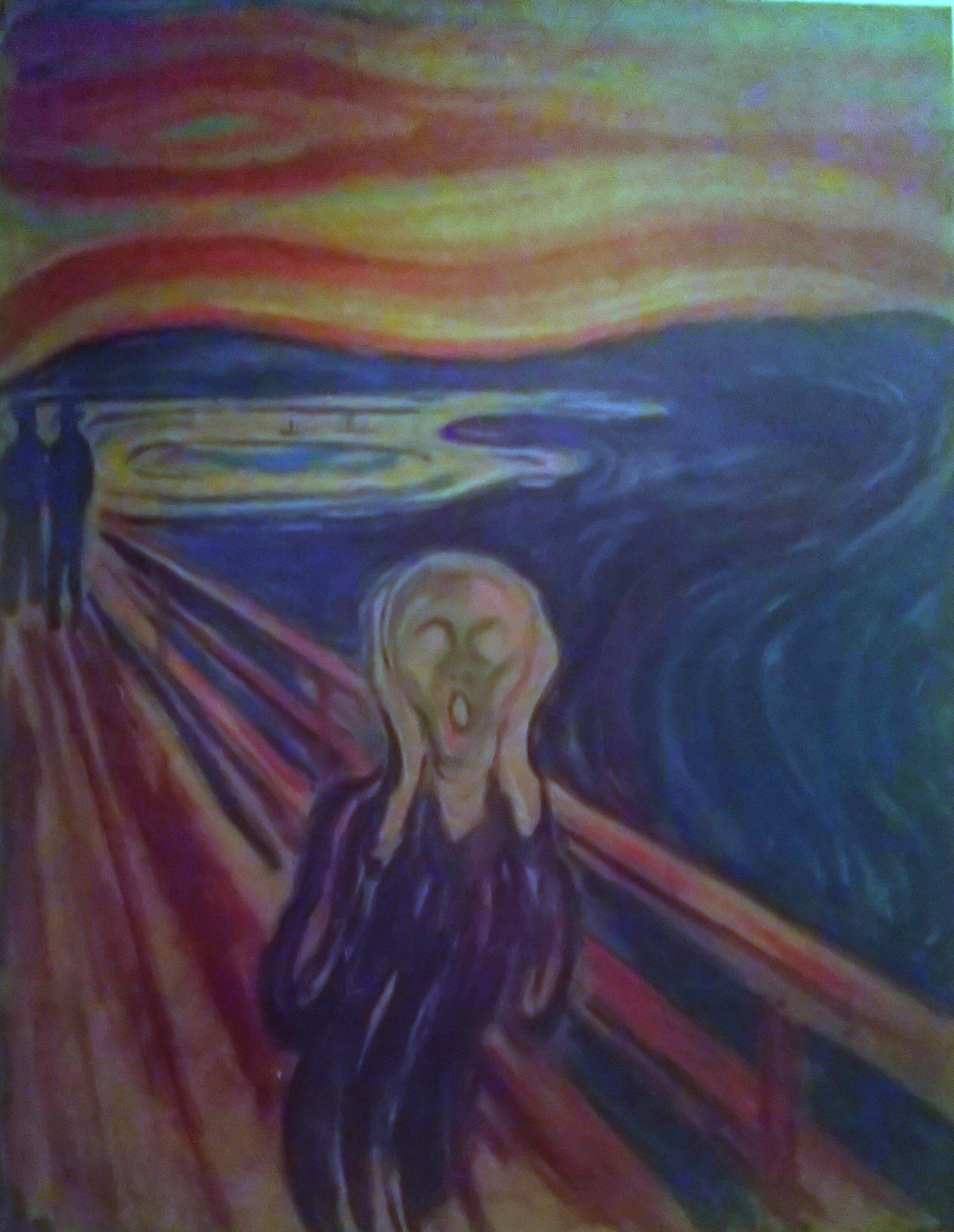

みなさんは、ムンクの《叫び》というのをきっと聞いたことがあると思う。

そう、こちらの作品だ。

しかし、もし、私が独断で人にムンクの作品の 代表作を選ぶなら、わたしは「叫び」は選ばない。

そして、間違いなくこの作品を選ぶだろう。

作品の名は《太陽 》___。

ムンク中期の傑作だ。

この絵には、東京都美術館で開催されていたムンク展で出逢った。

それは、周りの作品の中で発光しているように見えた。

さらに、こちらに展示してあるものより、実物は巨大な壁画であり、想像しただけで目が眩みそうになる。

果たしてどうやってこのような絵が出来上がったのか。展覧会ではほとんど言及されていなかったが、私は大変な違和感を覚えた。

何故って、不思議なほどに明らかに異質だ。

色彩もタッチも構図もなにもかもが重く息苦しい《叫び》のイメージとは正反対だ。

これは本当にあのムンクが描いたのか?疑いたくなる。

一体彼に何が起きたのか。その謎を紐解いていこうと思う。

_《太陽》の謎_

ムンクといえば、

こんな作品や、

こんな作品。

絶望、孤独、愛憎、メランコリー そんなものと向き合い、描いてきた画家だ。

そのムンクが、《太陽》を描いた_。その事実に驚きを隠せないのだ。

もう一度見て頂きたい。

いかがだろうか。

まさしく生命の讃歌と呼べるような希望に満ち足りた画面。絵の中心の太陽光のこれでもかというほどの眩しい白。四方八方に溢れ出る大量の光。

失楽と憂鬱のイメージはどこへやら。

すべてが上を向いている。フィヨルドの谷も外側に向かって飛び立てる勢いだ。下に垂れ込むおどろおどろしい動きはどこにもない。

《叫び》のように全てが一体となり、うねっているわけでもない。

太陽の光は力強い厚塗りによってはっきりと浮き立つように分離し、観る者に向かって降り注ぐ。色彩の鮮やかさ。多彩さ。

その存在感たるや__。

_ムンクが描こうとしたもの_

ところで、この《太陽》には人物は描かれていない、そう、一見すると風景画なのだ。

しかし彼が向き合ったものは風景ではないと私は思う。

なぜか。

彼の絵を観ても、わたしはフィヨルドの美しい風景を感じる事はないからだ。

そういえば東山魁夷展をちょうどムンク展の前に観たのだが、旅人として北欧を訪れた風景画家である東山氏は、北欧の冷たい空気感をよく表現していて、絵の舞台を想起させる画家であったが、ムンクは違う。

何とも抽象的で訳の解らないような、蠢く人間の生を真正面から捉えているのだ。その制作姿勢はムンクの他の作品にも通底して見られるものだ。

例えば、私たちが日が沈む頃、オスロのフィヨルドを見下ろす丘に立ったとしても、あの叫びの風景を目にすることは叶わないだろう。

血のような赤い雲も轟くような山々もすべて彼の幻想だ。いや、幻想と呼ぶには語弊があるか、あまりにも生々しい___それは‥‥‥

そうあの瞬間に似ている。

旅の途中、道を歩いていると、ふっと風景がすべてを飲みこみ、目の前が真っ白になる経験がある。ちょうどその時のような。

でもそれらの経験はごく個人的なものだ。

そう、彼、或いはわたし自身に起きた変異でしかない。

ムンクの作品に描かれた雰囲気、それは恐らく絵の舞台を訪れても感じることは出来ないものなのだ。

ムンクが描いたのは「風景」ではなく、己自身の「体験」である。

では、わたしたちはこの《太陽》をどう観るか?

それは、実物の作品を観ることに他ならないと感じる。

《太陽》の元作品の壁画はオスロ大学講堂にある。

そこに赴きたいと強く願う。

ムンクは遠い異国のノルウェーの風景へ私を誘ってはくれなかったが、強烈な彼自身の個性をもって、この胸に衝撃をあたえた。

だからこそ、わたしは彼が感じた太陽をこの目で見るために、あの作品の前に佇みたい。