わたしが、あらゆる絵描きの中で最も尊敬する画家を問われれば、

迷わず

「ポール・セザンヌ」と答える。

特別な画家、天才と思う画家、好きな画家、影響を受けた画家は沢山いる。

しかし、絵画空間として目指したい境地は、セザンヌなのだ。

そのことに改めて気付かされたのは、先日ポーラ美術館の企画展でのことだ。

この展覧会では、印象派の画家たちから影響を受けた日本の画家の作品を並べて展示しており、

その類似性や両者の違いがわかりやすい構成となっていた。

会場にはモネ、ゴーガン、ピカソ、ルノワール、マティス、ドガ、梅原龍三郎、岸田劉生、、。

他にも名だたる日仏の近代絵画の巨匠たちの傑作が並んでいた。その見応えに感嘆していた。

しかし、それらの傑作のなかにあっても、セザンヌの絵画だけは別格と思ってしまった。

そして、そう感じた自分にひどく驚いたのである。

今回の展覧会を見て、振り返ればら近代のみならず、現代のあらゆる作家の作品を見ても、

セザンヌの絵画空間の感動に及ぶものはない

ということに改めて気付かされた。

結局彼の絵に戻ってゆくのだ。

しかし、彼の絵の魅力を説明するとなると非常にわかりにくいのである。

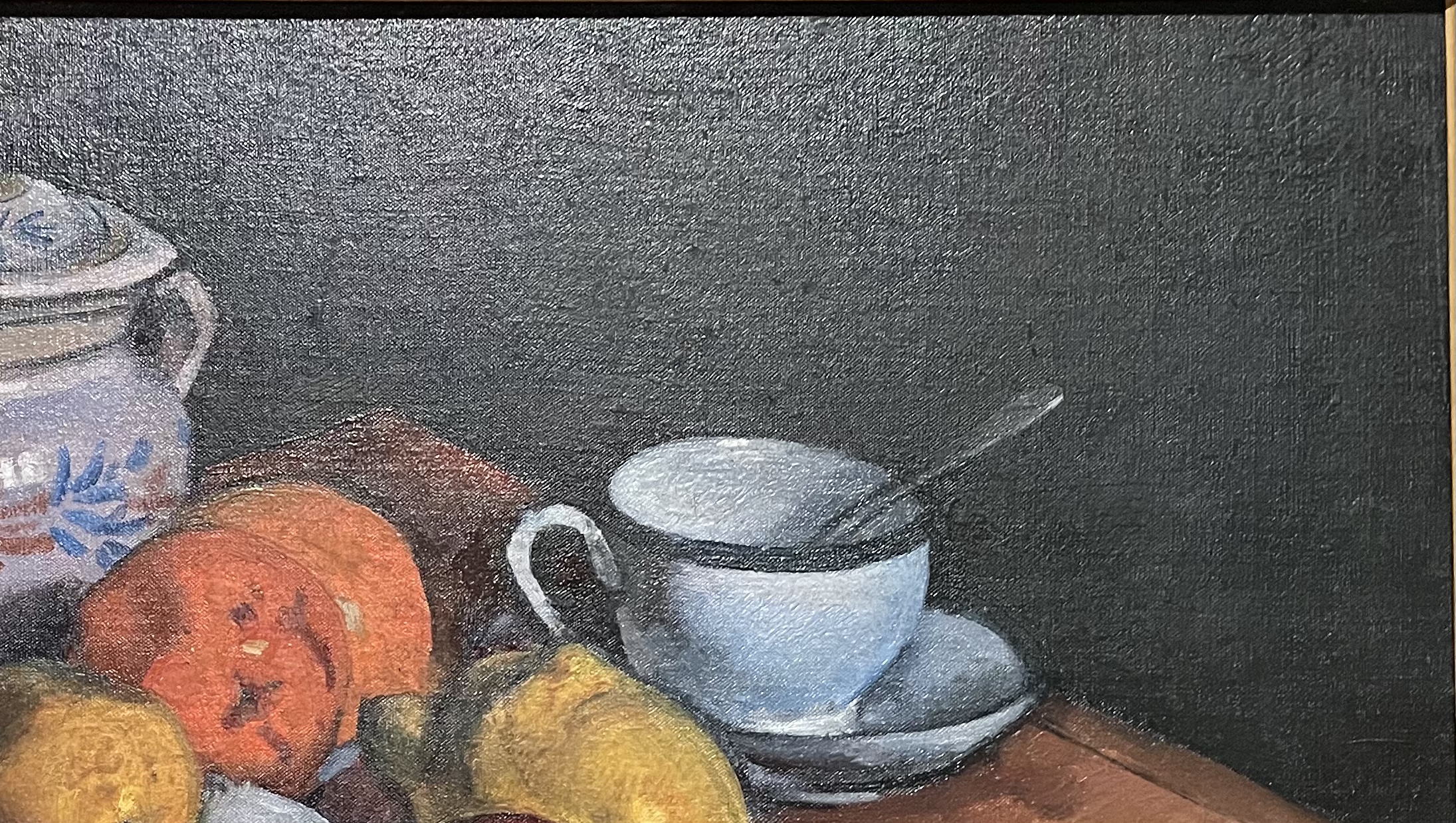

たとえば、皆さんはこの絵の、セザンヌの超人的な凄さがおわかりになるだろうか?

ありふれたモチーフが描かれた静物画である。しかし、この絵には驚くべき神秘が隠されている。

本日は、そんなポール・セザンヌという画家の凄みをできるだけわかりやすく皆さんにお伝えしたいと思う。

「響き合う」モチーフの謎

ここまでセザンヌを絶賛しているわたしだが、実は10代のころなどはまったくセザンヌの良さがわからなかった。

美術室で見たモネやゴッホの絵はすぐに魅せられたが、セザンヌの画集だけはよく分からなかった。

なにやら構図の線がたくさんひかれているからそのあたりがすごいんだろうな?少し難しいな。

あるいは、りんごが落ちそうな不安定な変な絵だ、といった印象しかなかった。

けれど、ある時から、

おそらく絵画を深く追求し始めた時期から、セザンヌの絵画空間の見え方がまったく変わったのだ。

理由は定かではないが、絵をつくるという本質に自分が近づいたからではないかと漠然と感じている。

なぜだろう。他の画家にはない。

とにかく絵画空間のなかで、

セザンヌの画だけが、描かれているモチフが「力を持っている」ように思えた。

皆さんにはどう見えるだろうかー。

セザンヌの絵の特徴をまずひとつ挙げるなら、

私たちに想像する余地を与えない

ということがある。

どういうことか?

例えばこの絵を見てほしい

この女の人は何を思っているだろう?とか、気持ちよさそうだな、とか、ほんのり色づいてやわらかそうな肌だ。草原の冷たさ、爽やかな風を感じるーー。

そんな感想を抱くだろうか。

そう。

これは、モチフ(この場合は人物)の状況や感情へ想像を広げる絵だ。

皆さんの心や眼によってさまざまな発見や想像が広がる。

つまり、こちらから向かっていく絵だ。

一方、セザンヌは、

むこうから向かってくる絵なのである。

引力のように画面に、モチフに身体が、目が吸い込まれていくのである。

生きている感じとも違う。

けれど、オーケストラが鳴っているような感覚ーー。

そう、響いているのだーー。

メロディも楽譜もない、しかし絵画のなかの調和旋律が通底して音もなく響いてくるのだ。

りんごやオレンジ、ポット、敷布がその存在を純粋に讃え、歌い、寄り添い、ひらき、こちらの神経に入ってくる感覚であった。

これは、何だ?

セザンヌの本質とはなにか

この響き合いの謎に迫る前に、キュビズムについて、触れておこうと思う。

セザンヌの凄さはよくキュビズムの祖として語られる場合がある。

キュビズムとは、いわば

「モチフの解体」

である。

なにが描かれているのかすらわからないほど、ひとつのモチフを多角的に捉え、それをひとつの画面に落とし込む。

その多角的な視点が面白い。

そして、キュビズムとセザンヌの関係でよくとりあげられるのが、

自然を円筒形と球体と円錐体で捉えよ

といった有名な言葉からである。この幾何学的構成的部分がクローズアップされているのである。

しかし、そのキュビズムとの関連性をセザンヌの説明にもってくるのはいささか早計であろう。

キュビズムの絵画において、モチフを解体し、絵画固有の存在感の主張が強くなるにつれ、作品しばしば無機質となる。

モチフの実像が見えにくくなることもある。

しかしーー。

セザンヌはどうだろうか?

セザンヌも確かに多角性をもって画面構成にあたった。

しかし、セザンヌの絵画は無機質ではない。山も、緑も、輝いている。動いている。自然が響き合っているーー。

そう、セザンヌは、実は、キュビズムなんて相手にしていなかった。

ではなにを目指したのか?

それは

絵画空間における

リズム

そして、

調和

である。

絵画における調和とはなにか

リズムとは、律動、調子のことである。そしてそのリズムの心地良さというのは調和である。

これを絵画において説明するとーー。

たとえば、

一枚の絵画空間の構成において、

部分と全体をみよ

という極意はよく語られる。

絵描きならだれでも知っており、皆それを意識する。

例えば全体の大まかな陰影、線を決めて、その全体の構成のうえから、描き込みをする手順は、

画面の響き合いと描き込みのバランスを保つためだ。

描き込みが部分であり、画面における色彩や線の配置や配色、大きさ、長さ、バランスを気にすることが全体をみることであり、

それが調和に繋がる。

だから、画家は、常に絵画表現においてこのふたつの関係性を頭においているのだ。

しかし、である。

この絵画空間における個と全体の完璧な調和やリズムということを完全に突き詰めた画面を作つくる画家がいただろうか?

そう。

もう、おわかりいただいただろうか。

そう、実は誰もこの点においてセザンヌに及んでいない。

恐らく、多くの画家はこの問題を横において、自己のテーマや材料の扱い、技法の工夫モチーフや人物の肉感や感情やリアルを追求したりする。

つまり、みるということ、そして絵画空間というものをもっとも純粋にまじめに考えたのがセザンヌである。

セザンヌの拘りは、筆のおきかた、色、1センチ角の色面、あるいは線の、モチフのバルール(量感()画面における一挙一頭足すべてに神経を行き渡らせている点にある。

ポットの、洋梨のもっちりとした量感、これをつくってるのは線と色彩の完璧な融合である。この線と色がのっていなければだめたのだ。

たとえば、操り人形の糸を想像してほしい。

あれは、片手の糸を少し上に持ち上げるだけで全身の動きが変わる。

それと同じだ。

というか、絵画はもともとそうなのだ。

しかし、そのことを本当に理解して、その問題と本当に向き合う画家はいるだろうか。

それはつまり、次の筆をおくのに例えば20分間絵の前で熟考したりすることだ。

それをセザンヌはやっているのだ。

彼は知っている。

ほんの一撫での線が色が画面をことごとく打ち崩してしまう怖さを。

セザンヌが目指したのは、陳腐な言い回しになるが、完璧な調和である。

それも、個つまり部分を完全に活かし切った調和だ。

セザンヌを真似することの難しさ

セザンヌはあるとき、手の指をしきりに一般一本握りしめながら、しっかり組合い、こう言った。

「絵とはこうでなくてはならない。」と。

少しでも隙間があったり、しっかり握り合わせていないと、すぐに離散して、だめになってしまうとーー。

セザンヌの絵は、まさしく、その神経の張り巡らせたひとつの有機体のように、画面を構成するあらゆる要素が調和するように描かれている。

これがいかに難しいかわかるだろうか。

この問題をについて、もう少しわかりやすい例を出そう。

セザンヌを敬愛し、これに倣った日本の近代画家の巨匠梅原龍三郎の絵と比較して見てほしい。

原因は、絵の随所にあるが。わかりやすい部分でいえば、背景である。

両者のちがいがおわかり頂けるだろうか。

よくよく、背景を見つめて欲しい。

なにか違わないだろうか。

そう、

梅原の絵は、背景が黒の均一に塗られているのだ。

これは、いささか画面のリズムを単調に見せている

対して、セザンヌは、一見同色で塗られているようき見えて、あえて所々筆致を残したりして、色会いに微々たる変化をもたらせている。

(少し薄い部分、濃い部分がある場所を見つけてほしい。)

そして、どこにわあえて筆致を残すのかも、大きさも方向もよく考えられている。

これがもう少し上のほうだったら、もっと大胆に大きく色が変わったいたら、まわりに描かれるテーブルや梨の線や色と響きあわない。、

このような繊細な画面構成によって響き合い、えもいわれる官能的な交響曲となり永遠の持続となって私はもう画面から離れたくなくなる。

そういうことがあるのである。

またモチフの形や色彩、バルール(量感)においても、セザンヌとの違いは一目瞭然である。

彼も黒の使い方、輪郭の強調、モチフをいかに見せるかということを意識していることがよくわかる。

しかし、調子は暗く、背景も真っ暗で均一なため、セザンヌと比べるとやや単一で厳格的、無機質だ。

いかがだろうか。

何度も強調しているが、私は古今東西のあらゆる絵画をみても

わたしは、セザンヌの画面ほど、完全な充足をみたことがない。

瓶の上の、ふたの部分を見てほしい。

お気づきになるだろうか。

実は、ここは塗られていなくて、キャンバスの地が見えている。

なぜか?

それは調和のためだ。

セザンヌが瓶のの蓋を黒く塗っていれば、下の黒と合わさって画面が重い印象になるだろう。それを淡い布目の色を見せることで画面の上部に抜け感が出ているのだ。

背景も同じだ。

この背景の点のしみがなければ、均一で単調な「ただの」背景になる。

けれど、その構成の熟慮によって、

彼の絵はいつだって新鮮で瑞々しく、感動的だ。

色彩やタッチでいったらモネやルノワールのほうが瑞々しいはずなのにーー。

実際、今回の展覧会で見ることのできた近代絵画の巨匠、モネ、ゴーガン、ドガ、ピカソ、マティス、どれもその個性と追求の発揮された画面の魅力にはため息が出るほどである。

モネは光と色彩の置き方がとんでもなくうまい。

ゴーガンは構成が飛び抜けている。

ピカソは廉作もあるが、人間への深く鋭い眼差しが作品を貫いている。

ドガは執念ともいえるバレリーナのモーション、仕草、その一瞬への追求が凄まじい。

ダリは、死や時間、人間哲学、ぬめりとした描写力と深層心理への肉迫は他の追随を見ない。

けれど、

これだけの巨匠の絵画を並べてみても、

画面における充実感、完成度においては、セザンヌが突出しているのだ。

色彩、線、バルール、構図、そのすべてが美しく響きあい、永遠に見ていられる究極の心地よさである。

ピカソやモネ、マティスですら、画面の調和とリズムにおいてはセザンヌの絵画空間の完成と苦心には及ばないのである。

実際彼らは、セザンヌを基礎としていたのだ。

偉大な画家たちは、皆確かにセザンヌの崇高さをわかっていた。

そして、思い返せば私は絵画のよばれるものさ古典から現代に至るまで西欧、日本のものをフラットに眺めてきたが、やはり、絵画空間の完成ということにおいて、セザンヌの右に出るものはなく、、。

だから、純粋に絵画表現の師と仰ぐのはセザンヌだけである。

これだけ完全な調和を生み出すセザンヌだが、晩年は妻子とも離れ、なかば引きこもり、気難しく、常に不機嫌だったときく。

わたしは思うのだ。

セザンヌの不機嫌は絵画への凄まき憂慮ゆえの反動であると。

そして、それほどまでに絵画と向き合い、苦心しているのだとーー。、

そして、私も自分の絵を見つめるとき、必ずセザンヌの絵を想う。

まだ及ばない、その充足に向かっていくために。その苦心に立ち返るためにーー。

わたしは、風景の中で生き、風景のなかで死にたい。そのために描いている。

それは、はからずもセザンヌの残した

「自分は絵を描きながら死にたい」

と言った言葉とどこか通ずるだろう。

セザンヌはエクスで製作中に雨に打たれ肺炎となり亡くなった。彼は、きっと本望だったのである。