日本画の基礎として、岩絵具は、粒が細かいものを最初に塗り、徐々に荒い粒子を重ねていくと良いとされている。

粒子の荒さは、絵の具の番号を見ればわかる。番号が若ければ若いほど荒い粒子となる。

また、粒子の大きさの種類は一般的な3つに分けられている。

細目(11番以下)

中目(9番)

荒目(7番以上)

このようになっている。

わたしが絵を描いていて岩絵具の美しさが最も際立つと感じたのは、細目→中目→荒目の順番で3つの種類の粒子をすべてのせていく方法だ。

そうすると、粒子と粒子の間から下地の顔料が、隙間からちらちらと見え隠れして、上にのせた荒い顔料の立体間とあいまって、とても奥行きのある絵肌になるのだ。

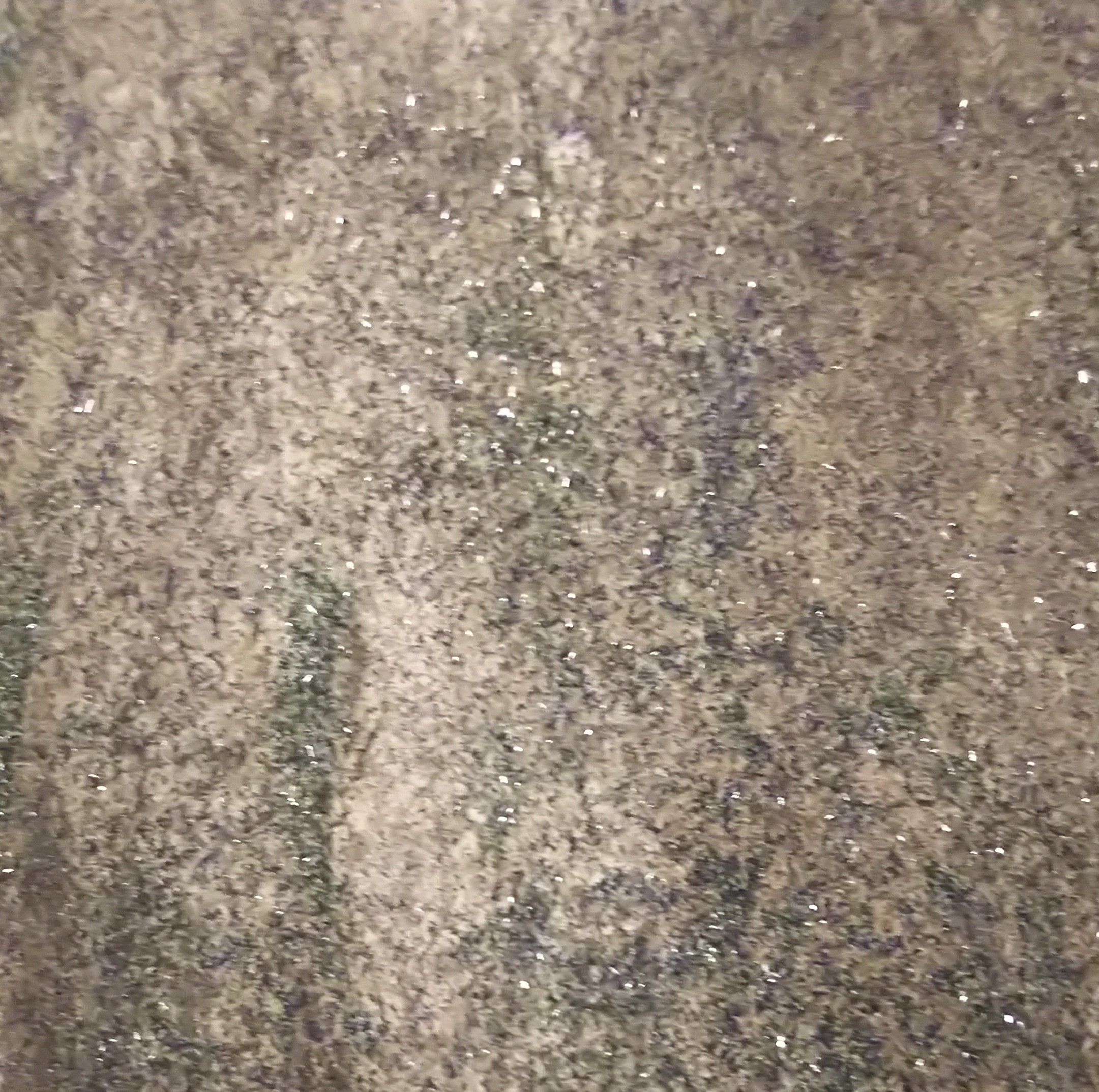

また、細目や中目のみだと、下の画像のように粒子の輝きやざらざらした粒感があまりなく、少しのっぺりとしたおとなしい印象になる。

荒目のみで描いたものも見ていただきたい。

このように、粒子と粒子のすきまがあきすぎてしまって和紙の白が見えてしまい、スカスカした作品に見える。

同じ原理で、細目からいきなり荒目の絵の具をのせると、粒子の隙間が大きくなってマチエールが単調になってしまうだろう。

それでは、ある作品制作を例に、実際に細目から荒目まで重ねた様子を見ていこう。

使った色は、主に以下である。

上から、

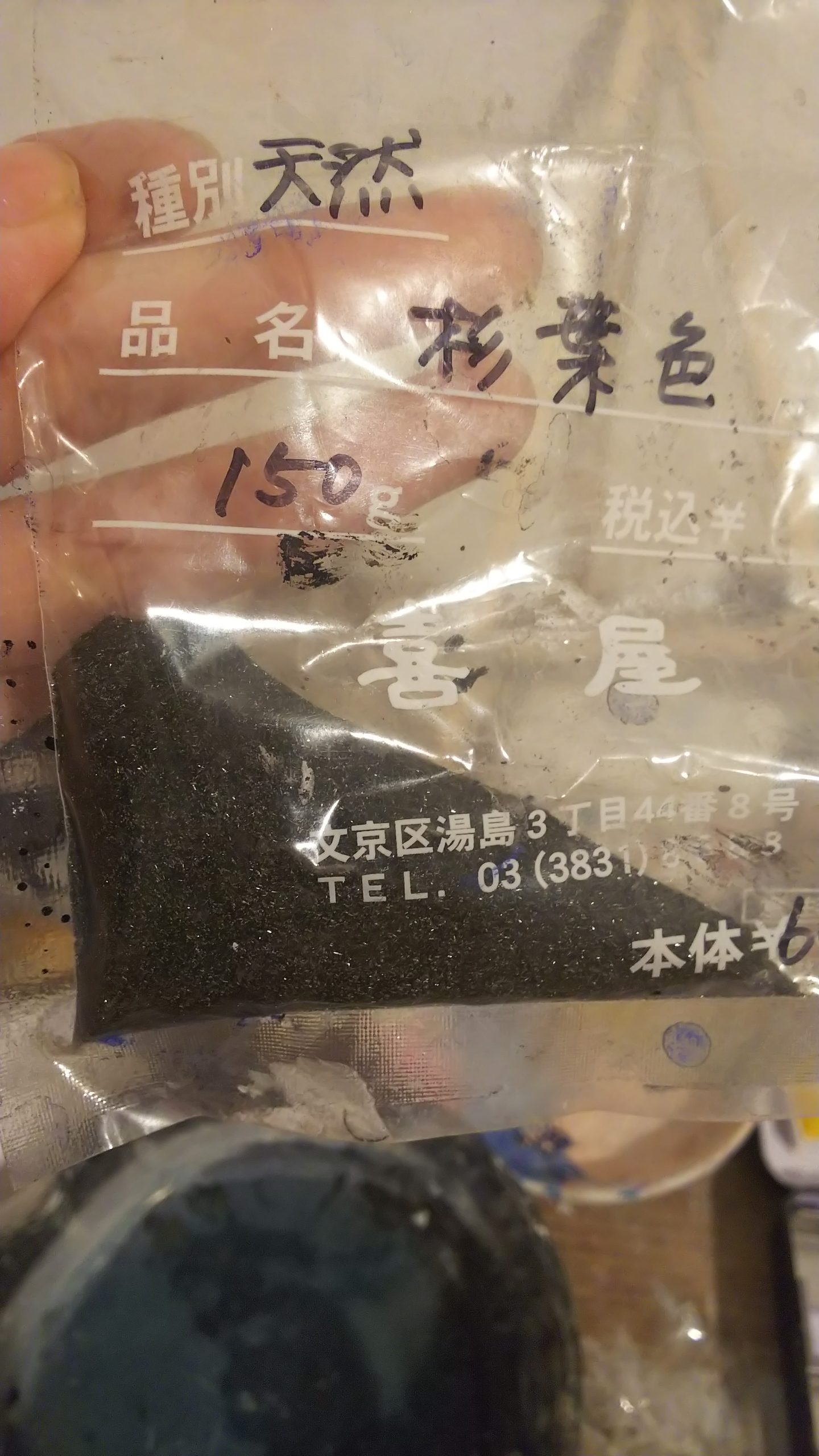

- 「杉葉色」(荒目・7番)

- 「藤紫」 (中目・9番)

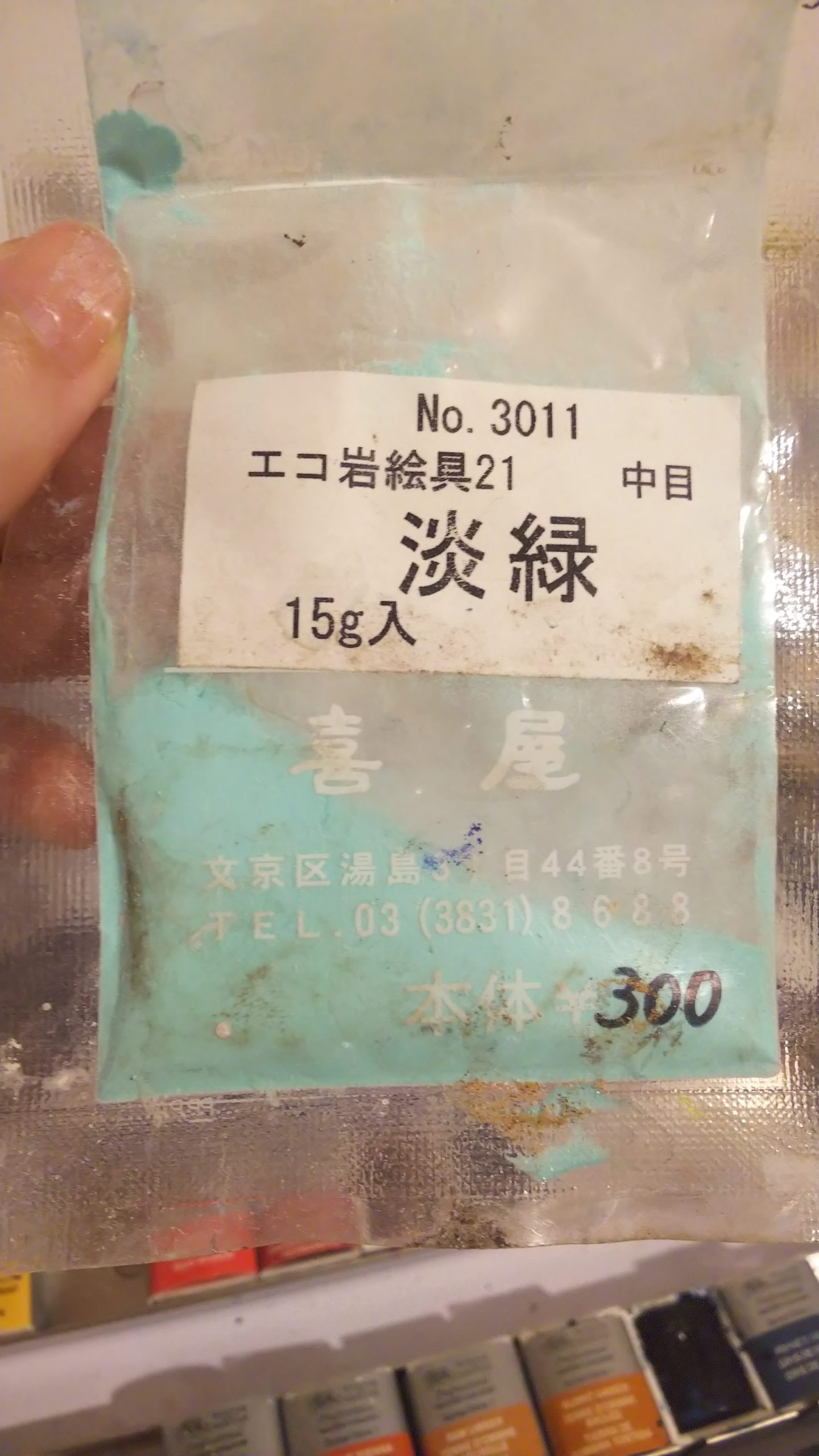

- 「淡緑」 (中目・11番)

となっている。

また、画像にはないが、細目のうすずみ桜という色も一番下地に使っている。

今回の作品では杉を描くので、今回は文字通り、杉葉色というのをメインで使うことにした。

まずは、細目のうすずみ桜と淡緑で下地の空気の色をつくり、

そのうえに「藤紫」という濃い色の顔料で影の木の色をおき、枝をかく。

最後に葉をのせる意味合いで杉葉色がくると、

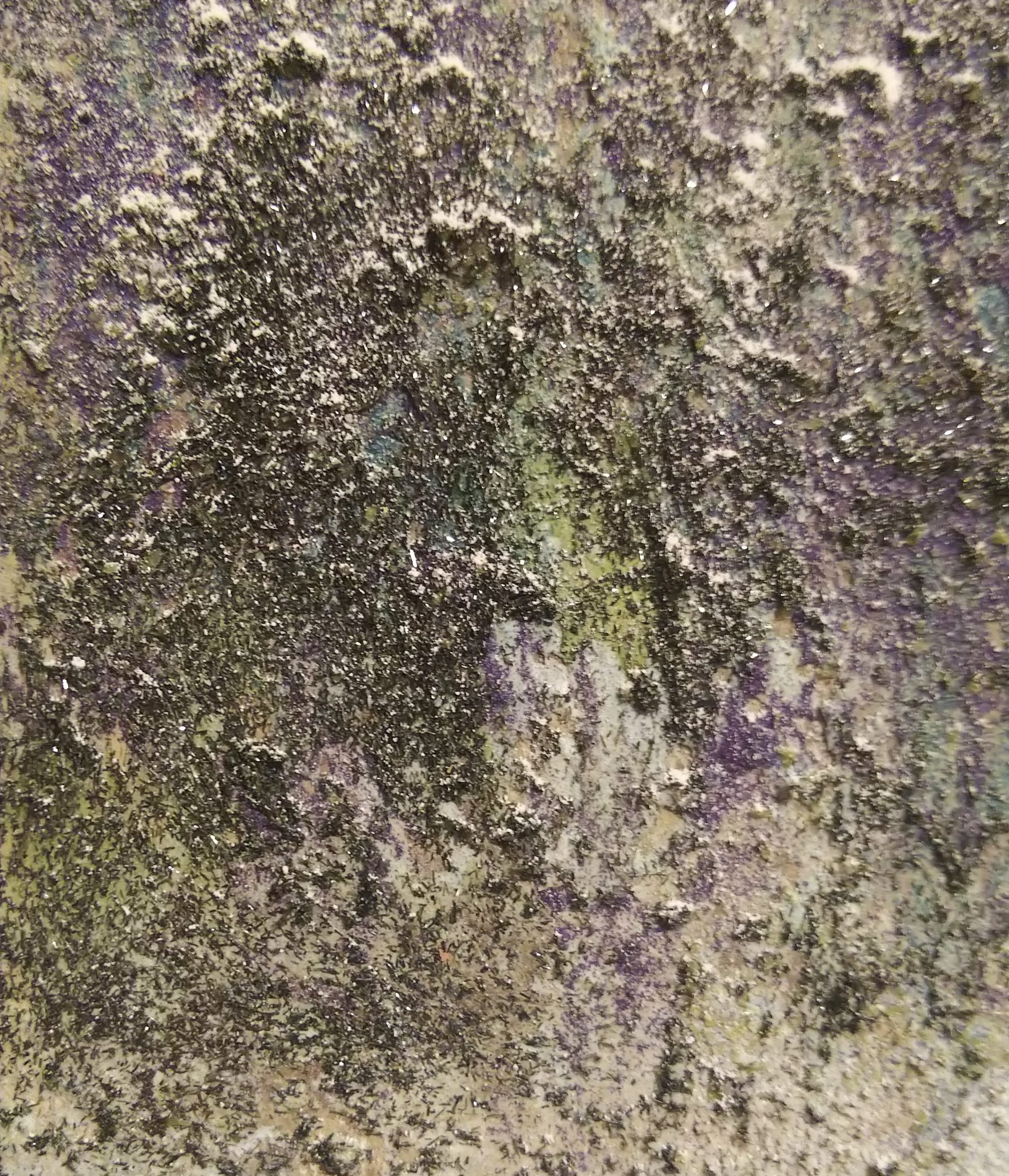

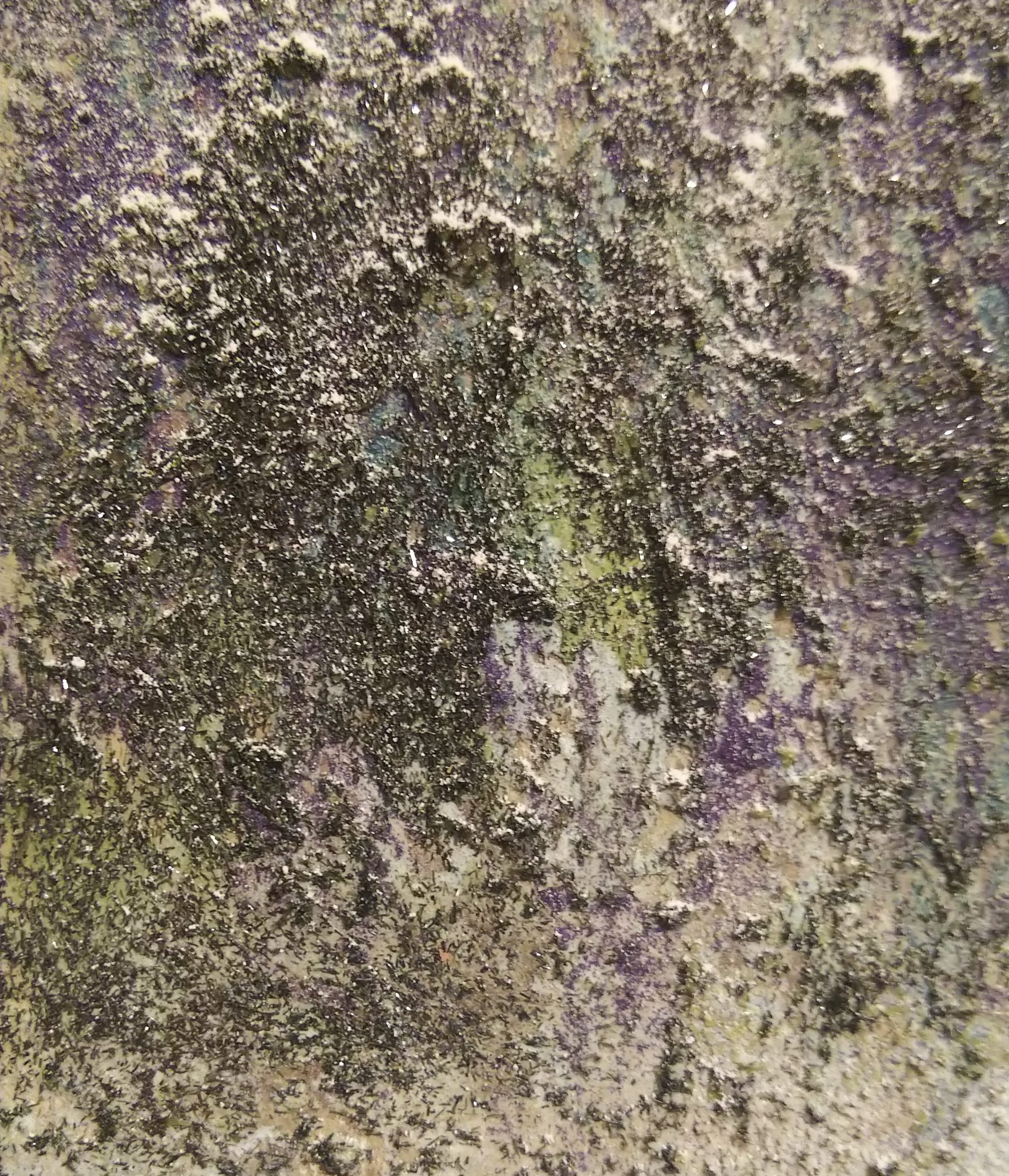

こうなる。

いかがだろうか。

もっと拡大すると、こうだ。

隙間の色がすけて、粒の一つ一つが木の葉の一枚に見えてとてつもなくきれいだし、なにより、杉の木が光にあたってきらめいているという事実が表現できている。

しかも、これは最後に胡粉をちらして雪が葉にのった感じをあらわたり、少し明るい黄緑を水彩で描き足したりしてるのだが、

番手が荒い粒子の上にのせているおかげで粒子の細かい絵の具をのせても、一緒に盛り上がっようなマチエールについてきてくれるのだ。

出っ張ったところに色がつき、隙間につかないから自然に葉の上に雪がのっている感じなど、リアルな質感を演出することができているのだ。

ここでは、うすずみ桜(15番)淡緑&藤紫(9番)→杉葉色(7番)の順に重ねていったことになる。

ここで、ポイントとなるのは、上に重ねる番手を変えることだ。

たとえば9番の藤紫のうえに同じく9番の杉葉色をおいたとしよう。

そうすると、完全に粒子の大きさが一緒なので、

上から重ねたときに基本的に下の色を覆ってしまう。

この場合だと杉葉色が下の藤紫を、隠してしまうことになる。それだと、せっかくのせた顔料の色あいがあまり生かされず勿体ない。

だから、岩絵具の魅力を、最大限引き出すには、

できるだけ一つの画面にのせる粒子の振り幅を大きくする。

それによって、岩絵具のもつ多彩な顔料のきらめきや立体感がよくあらわれてくるのだ。

さらに、顔料の番号と色味をみて、どの色のどの番号の具をどういう順番でのせてるかを考えなくてはならない。

顔料の色や粒子の層をどのように見せたいか、よく手順を練る必要があるのだ。