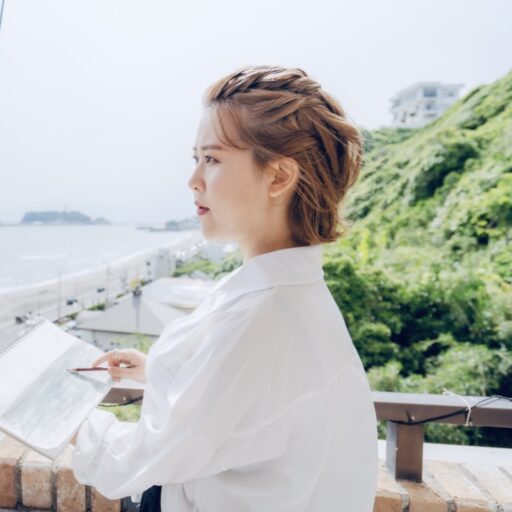

本日お話するのは、この美術館について。

北の大地のひらけた草原の中にぽつんと佇む白亜の建築。

青森県立美術館である。

この美術館の常設展示である《舞台背景画アレコ》。

この作品の展示において、私はまさに作品のための空間というものを感じ、大変感銘を受けたのでそのお話をしようと思う。

描かれるのは、ロシアの作曲家ラフマニノフによるオペラの舞台。ジプシーの娘に惚れた貴族の青年アレコが、若い男と浮気をした娘とその男を殺してしまう悲劇の物語だ。

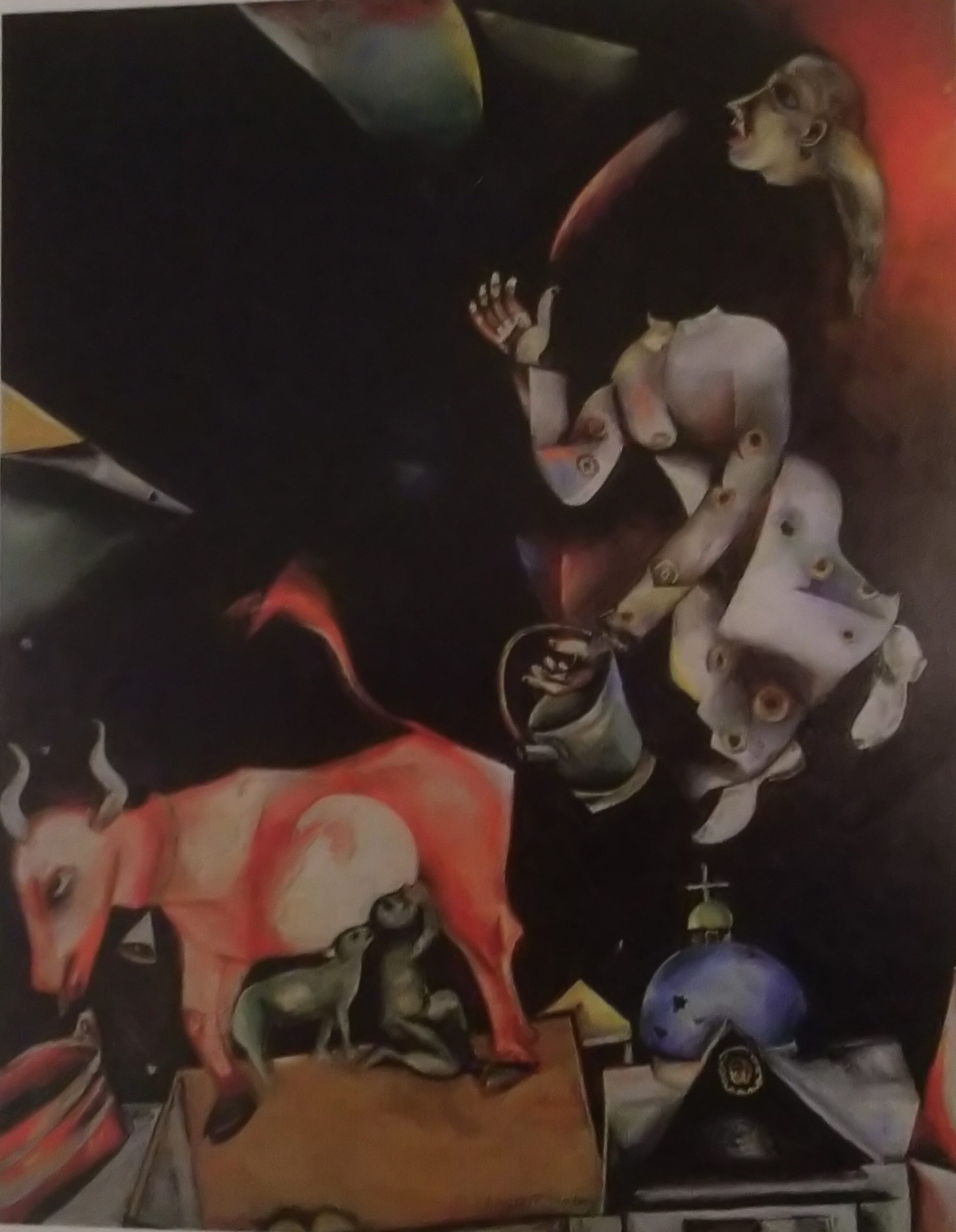

作者は、マルク・シャガール。

「色彩の魔術師」として称された画家だ。色彩もそうだが、独特の浮遊感も大変魅力的だと感じる。

《ロシアとロバとその他のものに 》1911-1912年

~美のエンターテイメント空間~

四方をぐるりと囲む四作の巨大なタブロー。

展示室は、高さ約20mの壁に囲まれた、四層吹き抜けの大ホール。

思わず深呼吸したくなるような解放感だ。

10時半から鑑賞プログラムがあるということで、時間まで作品に酔いしれていると、ふっと照明が落とされた。

広い空間全体に響き渡るゆったりとした朗読の音声が流れ始める。

物語のナレーションとともに場面が切り替わっていくように4作のタブローに順々にライトがあたる様子を中央の椅子から観賞する。

通常の展示においても、その空間にいるだけで作品の構図や大きさに圧倒され、息をのむ美しさがあったが、アレコの物語に呼応するように暗闇の中で劇的に浮かび上がる細部の色彩、タッチは、より心に訴えるものがある。

多くの発見とともに、物語が染み込んでいくようだ。

ドラマチックな光の演出と高い天井の空間、朗読の声、そしてシャガールの美しいタブローの全てが融合し、その物語の世界に誘われる__。

ナレーションの終わりとともにホールの灯りがつくと、さながら舞台の観劇を終えたような感慨にふけった。

通常の明るさでは見えにくい月や白馬の細部の絵の具の盛り上げなどもくっきりと映し出される。

一つのタブローの中でも、バレエの物語の進行にあわせて絵画のモチーフに細かく色の演出が分けられている。

只のシャガールの絵画作品として観るだけではなく、バレエの舞台背景画としての「アレコ」を存分に味わうことができた。

このように、作品を“本来のかたち”で見せてくれる美術館は大変貴重だと思う。

作品が置かれていた場所、空気を再現してみせて、はじめてその作品の真髄に近づけるという事があるだろう。

その前の段階、つまり作品をただ展示するだけでは、わからないことが確かにある。

私は、できるならば、 絵はその作品が描かれた場所や、もともと見られていた(飾られていた)場所に近い状況、環境で観ることが良いとおもう。

なぜなら、アトリエを訪れ、作家の故郷の土を踏むことで。

少しでも、その作品に関わる血や涙や汗、苦悩や想いを、作家の“視ていたもの”を想像し、感じとることができる足がかりになると思うからだ。

それが本当の意味で作品を「視る」という事のような気がするのだ。

例えば、ゴッホの作品は、彼がしきりに踏みしめたであろう大地の感触を噛み締めながら、森の中に建つクレラー・ミュラーで鑑賞してみたい。

実際にアルルの陽光を浴び、サン・レミの糸杉を仰ぎ、オーヴェルの麦畑の匂いを嗅ぎ、カラスの飛び去る中、彼が最後に見た景色を、見てみたい__。

セザンヌならどうだろう。

プロヴァンスのアトリエを訪れ、サント・ヴィクトワール山を臨む丘へ歩き、オリーヴの香る彼の大好物のじゃがいものソテーを食べる。

そんな具合がいいだろうか。

「真珠の首飾りの少女」なんかも、東京に来ていたが、フェルメールを見るなら、彼の故郷デルフトの美術館だろう。

その足で彼の愛したデルフトの風景をひとつひとつ訪ねるのだ。

生涯自宅から半径数百m以内を出なかったというフェルメールが紡いだ宝石のような小宇宙の秘密を、探ってみたい。

このような作品の理解は、ただなんの縁もない場所に、作品がぽんと置かれているのを見るだけでは得られないものだ。

作品を深く知るためには、作品を取り巻く「事象」や「環境」に五感を使い、想像力を働かせることが大切だ。

ただ無機質な壁にかかった額縁の中の絵を眺めるだけでは気づけない。

キャプションや図録の情報を目を細めて読むだけでも気づけない。

ただ、展示方法として、日本でいまだ多くみるのは壁に絵をかけ、キャプションを眺めるといった流れだ。(これは実は海外ではまったく違ったりすることで、海外の美術館の展示方法についてはまた記事にしたい。)

だからこそ、まさしく作品をを見せるためだけの空間をつくろうとしたような__アレコの魅力を最大限に伝えるためにあらるゆ演出、設計を繰り出しているアレコホールは素晴らしいといえる。