アートは人に強要されるものではない

皆さんは、美術教育の目的は何だと思うだろうか。

文部科学省の示す中学校学習指導要領美術科においてでは、

「感性の育成」をめざすと示されている

。

つまり、感じる力を育てなさいということである。

けれど、これはおかしな文言であると思わないだろうか。

「なにかを感じる力」を育てる

とは、いったいどういうことだろうか?

感じるという体験を強制的に引き起こすことなどおよそ難しい。

考えてみてほしい。

ゴッホのひまわりを見て感動する子もいればしない子も当然いるだろう。美術の授業で彼らに与えるなにかひとつの事柄に対して全員が同じように何かを感じるということはない。

そこでは、彼らのそれぞれの人生の背景、学習体験、家庭環境、生活環境、今までの体験、性質、そのときの精神状態すべてのものが関係してくるからだ。

つまり、

アートの感動とは、常にみるものと作品とのあいだの「偶然の出逢い」における一種のか化学反応のようなものだ。

自己との対峙、他者との対峙。絵との対峙。さまざまな対峙のなかで、その人はなにかを感じたり、感じなかったりする。

そういう一対一のピンポイントの出会いの感動を、心揺さぶるものに出逢うタイミングを左右することなどできない。

さらに、アートが身近な日常のものとして存在しない、ある種敷居の高さからして、そもそもアートに出会ってそれに興味を持ったり、面白い、好きだ、感動するといった体験自体、子どもたちにとってはが非常に稀有なことだからだ。

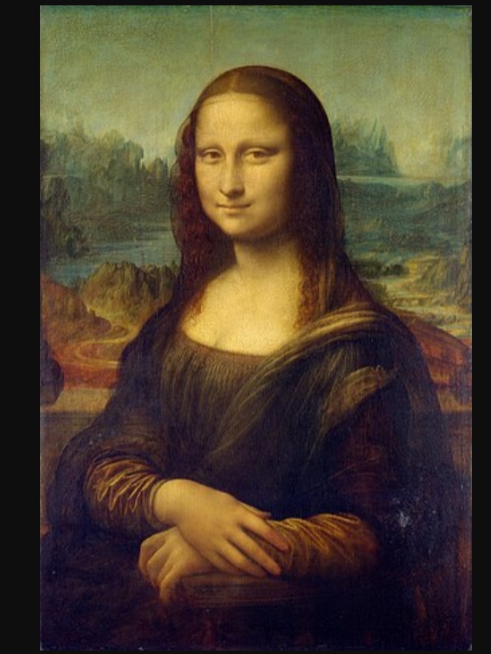

例えば皆さんはモナリザを知っているかと思う。

あまりにも有名なこの絵画。そして、中学生1年生ににきいてもモナリザを知らない子はほとんどいない。

けれど悲しいかな、モナリザに感動するか?どこがすごいと思うか?と聞いて答えられるこどもは毎回一人もいない。

有名だから、すごいから、教科書にのってるからと言って、「中学生の彼らにとって」すごいということはない。

そして、知識や教養があうからといって感動するというものでもないだろう。

現に、美術が好きでモナリザについて一通り知識を得た私でさえ、ルーブルで生のモナリザを見たとき「ふーん、確かにどこから見ても目が合うな」という思うぐらいで、

といった風に、およそ何も知らない中学生とさして変わらない同じような感想だ。

だから大体は、絵をみろとか言ったとしても、絵の解説をしたとしても、すぐに忘れてしまうのだ。

だから私は考える。

そんな彼らだって、忘れがたいアートに出逢えることはないだろうかーー?と。

なにも知識がなくても、アートに触れたことがなくても、彼らをびっくりさせるアートがあるはずだ。

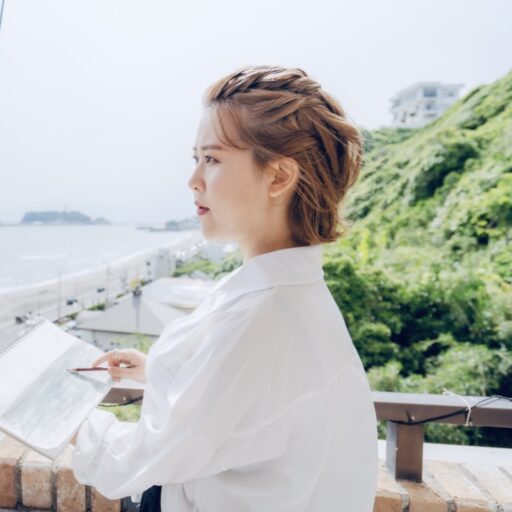

わたしは小学生の頃、川村記念美術館でバーネットニューマンのアンナの光をみた。画像でみるのとは全く違う、あの絵は近寄ってみると、まさにマチエールの空間に包まれる。赤一色の機械的な画面ではなく、幻惑の無限の赤の空間であった。なにもわからなくて小さなこどもであったわたしでも、そのいいようもない不思議な体験を忘れることはなかった。

彼らがもしこの作品に出会ったらどうだろう、もしかしたら川村記念美術館アンナの光を前にしたらあの鮮烈な視界を覆いつくす赤のイメージはきっと離れないこどもがいるかもしれない。なんだこれは?とか思うかもしれない。

だから、教壇に立つわたしは、なにをするのか?というと

それは、

美術を教えるのではなく、

とにかく体験させる。様々な美術に出逢わせる。

ということだ。

そこで狙うのは、知識や理解という堅い勉強の枠組みを超えた、衝撃である。

人は、自分の今までの価値観を覆す衝撃に出会ったとき、その後の本当の生きた学びに向かっていくのではないか。

もっと極論をいえば、なに言ってるんだこの人、変だなぁと思わせるだけでも意味があると思っている。わけのわからないことを言ったりやったりしている美術の先生、と思われているだけでも少しは何か引っかかりがあるということだ。この引っかかりがのちに自分で考えるきっかけを生む。

最初からすべて教えられてわかった、理解できたでは、その先の発展は起きないのだから。

。

例えば、私は美術の最初の授業で、生徒に、マルセル・デュシャン※の「泉」をみせるのだが、彼らは便器じゃん!と大笑いする。同時に、頭の上に?が飛ぶ。自分の思ってたアートとちがうぞ。意味がわからないな。面白そう。そんな感想を口にします。むしろこういう感想こそ大切にするべきだと思う。

美術ってこういうものだと納得されるより、謎だと思われるそういう感想のほうが私はむしろ嬉しかったりする。それは、子供の価値観の外にある新しい刺激を与えたことの証明に他ならないからだ。

この世には星の数ほどの芸術が存在するが、当然それらのすべてには出会えないので、どれだけ自分の琴線にふれる作品が存在していたとしても子どもたちはその存在すら知らないままである。

けれど、わたしが教室で彼らに見せたり体験したりするもののなかに、たった一回、たった一人でもそういう、本当にすごいという出逢いをもたらす可能性もゼロではない。

だから、私が教壇にたってやることは美術をおしえるのではなく、できるだけさまざまなたくさんのアートを、彼らが知らなそうなアートをできるだけ効果的に見せ、「出会わせること」なのだ。

言葉にできない世界だから

美術を教えることが困難なもう一つの理由。

それは、

美術の体験は、言葉の先にあるためだ。

美術を言葉にしたら途端に陳腐になることがある。

安易に言語化し、理論づけたり概念の枠にはめられないのが、芸術なのだ。だから、教育体系として、教えるのが非常に困難なのだ。美術が教師によって教科書を使わなかったり教え方もスタンスも題材も、まったく異なるのもそのためである。

枠組みに当てはまる学校教育とは真っ向から反対の性質を、もつこの教科は根本的に相性が悪いのである。

かといって、学習指導要領上で明確に言語活動の充実が示されている以上、

ここで、「考えるな、感じろ」

なんて言ってもそれは教育でもなんでもない。

ただ言葉を使わず好きにつくらせたりみせたりしていても彼らはなにひとつ学べないのも事実だ。

これが、美術を教えるということが、言葉を介しておこなう教育活動においてもっとも困難な理由なのだ。

本当の感動は目に見えないといわれるが、本当のところは言葉すら出ない。

そこで、きれいだ、美しい、感動した、そんな言葉はなにひとつでてこない。

そう、そこにはただ沈黙が訪れ、衝撃的な体験のみが私の心身の記憶にやきついたのである。そ!めはこの絵を見て欲しい。

これはゴヤの絶筆である。

私は、プラド美術館でこの絵をみて、なぜだか震えがとまらなくなり、走ってもいないのに呼吸が苦しくなり、気づいたら涙していた。

本当に不思議だが、言葉もなくただ心身が打ち震えるのを感じた。

そういうある種理解や理屈、世界のことわりを無視した、その向こう側のある種スピリチュアルなうさんくさいものが美術の世界では大変大事である気がしている。

そして、そういうものに、まことに迫れる可能性をもっている数少ない世界なのだと思う。

けれど、いかんせん、こういうことは理論では語りづらく、説明が困難であるのが本当にもどかしい。

バウハウスでクレーやイッテンがおこした色彩論や造形理論も、精神や宇宙や量子力学の原理やこの世界を構成する粒子や魂の話が絡んでいる。

そんな難しいものを一体子供たちに言葉や絵でどう伝えればよいのか。わたしにはまったく、わからない。こんなことを教えることすらナンセンスで、学校教育において扱える範疇を超えているような気持ちもする。

そういう体験があるということは伝えられても、その体験自体をそれが1番伝えたいことだし、本質なのだが、それを伝える言葉はないのである。

実際、この話を生徒にしたが、当然反応などなく、よくわからないという顔をしていた。それは当然だと思う。これはわたし個人の体験であり、私以外の人間にわかるはずもないのです。

皆さんも同じではないだろうか。このゴヤの絶筆をここで見て、感動した人はいるだろうか。

けれど、にもかかわらずわたしが彼らにこういう話をするのは、理由がある。

それは、なにもゴヤの絵のすごさを伝えたいわけではない。

美術はこういうわけのわからない説明のつかない神秘的な体験をひきおこすという

「事実」

を知ってもらうためだ。

ゴヤの絵に感動する云々の話ではなく、それほどの感動を引き起こす力が、可能性が芸術には眠っている。そのことを伝えたかったのだ。

そういうことが起こりうる、もちろん君たちも身にもいつか。まだ出会っていないだけだ。だから、そういうアートとの出逢いを求めてほしいと。きっと新しい世界にゆけるから、と_。

美術の文化や教養的側面を教えるのは通常であるし、アートをみる視点、アートの見方という本が流行っているように学校教育においてはそれをやるのが通常であるし、わたしもそういう授業をしている。

それでも、

そういう、言葉にならない、うまくいえないけれそ大切な体験の存在を知らせることは、これからも続けていくつもりだ。

なぜなら、そのような美的体験こそ、アートの本質であると考えるからだ。

その、本質の一端の一端だけでも生徒に伝えたいがために、わたしは授業にできるだけ人間にとっての根源的な体験をとりいれる。

例えばあかりの体験である。

部屋を真っ暗闇にして、そのなかで、ぼうっとほのかにともるランプのあかりを見せる。これだけでも、こどもたちは、どこかで眠っていた人間が初めて炎をみたときの記憶につながるのではないかと考える。頭で理解するでもなく、言葉もなく、本能的に彼らはこの体験によってあかりの大切さに気付く。

暗闇のなか、静かにゆらめく炎を見てただいいようのない感情や感覚や呼び起こされ、生きた学びとして子供たちの心のどこかに刻まれるのではないか。

アートを教えるのではなく、アートとの向き合い方を教えたい

ここまでお話したように、うまく言葉にすることもできない、出会うタイミングもわからない。それが

アート(美術)

である。

そんなわけのわからないものだから、いくらたくさんの作品をみたり、つくったりしたとしても結局わからない、で終わってしまうことが簡単に想像される。

だから、本当に自分にとって大切なアートに出逢えるよう身に着けるべきことがある。

それは、

スルーしない力

である。今、SNSではさまざまな情報は流れ、アート作品も投稿されているが、それらは一瞬見られて、ただ消費され終わっていく。

けれど、一瞬みただけでは、画面上でみただけではわからないものもあるし、実際に足を運んだり、実物を前にして、よく向き合うこと。

ここになにかあるのではないか?とまずが勘繰ることである。

ぱっとみてすぐになにもないと決めつけるのではなく、対象を深く洞察する。そういう向き合い方がとても大切だ。

美術評論家の大家小林英雄氏は絵をみることは

「忍耐の練習」

と記している。その通りなのだ。

辛抱強く絵の前に立ち、なにかを掴み取ろうと、とこちらから歩み寄ってはじめて、絵は途端に雄弁に語りかける。

外からみたたただの沈黙だが、私はこの世でもっとも豊かなコミュニケーションのひとつだと思う

そう、絵の側に入り込めたら、そこからはじまるものがある。やっと見え始める。ただ絵を観て表面をなぞるだけではなにも見えてはこない。

それらが湛えている形容できないあついマグマのよう質量が溢れないような深く広い受け皿を子供たちの心に育めたら__。

だから、私は彼らにアートそのものを教えるのではない。

むしろ、アートと向き合う姿勢とでもいうのかな、真摯にアートと向き合ったりつくったりして、その、真剣さみたいなもの、そういうものを体験させておく。

あとはとにかく様々な美術があることを知って、自分が少しでも好きなもの、気になるものに気づけるアンテナを持ってもらえたらありがたいと思うのだ。

アートは、恋愛のようなもの

今、アート的思考というものが話題になっている。

アートそれ自体が好きでなくてもアート的思考、ようは発想力や表現力、プレゼン力を鍛えることは社会のなかで役に立つ。こどもたちは役に立つことに興味を示すからこの方向で美術を教えることは得策であると思う。

けれど、

私はやはり子供たちに美術を純粋に好きになってもらいたいのである。

そういう戦略的なアートとの向き合い方は少し抵抗がある。これは、あまりにエゴだろうか。皆さんに問いかけたい。

これは美術に限らないが、美術を学ぶ意味とか、なにかを、知りたい知識を得たいという根本的な意志というのは突き詰めれば単純に好きだから、あるいは気になるからではないだろうか。

恋愛と一緒だ。好きなら近づきたいと思うだろう。

それで、これはなんだろう、どうすればいいんだろうと、あれこれ想いを巡らせることだろう。そういうところに、純粋な学びの欲求もあると思われる。少なくともきっかけはそうあるべきだと__。

だから、わたしはアートにおいても、そういうやさしいうっとりした目で芸術と接するべきだと思う。

ただなんとなく手を動かしてセンスでつくられた、技巧のお披露目としてのつくりものではない。

本当の芸術とは人があれこれ考えこねくりまわし、しぼりだした結晶だ。精神や思考の結果がカタチとなってあらわれるものだ。

そこで必要になってくるのは、

のたうちまわり、己と戦い抜く人間の感情や行為への共感であり、愛情であり、やさしさである。

そういうものへの共感がないと、いいねで終わってしまう。もっと深く、恋するみたいに接すること。

でも、その相手はたくさんいなくていい。

たくさんの芸術と出逢って彼らがいつか一生のうちで、大事な1人のアーティスト、ひとつの作品に出逢えたら上等。

そのたった一度の出逢い、体験を呼べるように、私は教壇に立つ。