原点へかえる、草間彌生

草間彌生といえば、水玉の女王といわれ、

水玉のオブジェが有名だ。

草間氏の作品は、年々ポップに、そして人々に親しまれる形になっていると感じていて、直島の南瓜※など、ポップでキュートなイメージとして、インスタ映えと話題になり写真を撮る人々に囲まれ、親しまれるようになった。

「南瓜」に見られるように、近年の草間氏の作品は極彩色でポップで生命の躍動するエネルギーあふれる。

それは、どっしりとしていて、おおらかで安心感がある、彼女の精神が内から外に向かっていったことを象徴するような、人々への愛やエネルギーの還元__。

けれど、わたしは初期の草間氏の作品が好きである。

自分を守るために必死に表現をしていたころの草間彌生が__。

では、こちらの作品をごらんいただきたい。

これは、草間氏が若かりし頃、キャンバスを買う金にも窮する極貧生活を送っていたニューヨーク時代に放った無限の網シリーズの作品である。

。

静かで、少し影があって、繊細な、、。一見ただのグレーの画面。

しかし、近づいて眼を凝らせばそこには何千、何万の微小な点が描かれ、重なり合う__。そこにあるのはまぎれもない世界の奥深さだ。

ニューヨークののステファン・ラディッチ画廊で行われた個展でこのシリーズの作品はニューヨーカーたちを驚愕させたという。

実は私も、この作品に驚かされた一人である。激烈な色彩と水玉の存在感のある作品ではない、繊細で、淡いグレーの夢幻的な世界。

彼女の生来の繊細で純粋な精神世界を浮き堀りにしているような__。

草間氏は幻覚や強迫症に悩まされ、自分の目に見えるものが無数の水玉となって迫ってくるように見えていた。その水玉の強迫から逃れるように描き始めたのが彼女の表現のはじまりだ。

そう、強迫が彼女にとっていかに大きいものであったか。

本展覧会のラインナップは、無限の網以外にも、迫りくるものから逃れるための手段であった彼女の表現の「原点」を思わせる作品群で統一されている。

こちらの作品ピンクボートは草間氏にとって恐怖の対象であった男根(ファルス)の強迫を象徴した作品だ。猥雑さを思わせるショッキングピンク、夥しい無数のファルスは、草間氏の性や欲に対する恐怖の感情を切実にに訴える。

今回の展示される平面作品は総じてポップな大きい水玉のフォルムや明るい色彩は影を潜め、微小な点と少し暗めの色彩で構成されていた。

展示室に入った瞬間、鳥肌が立った作品「天上の啓示B」。縦長の画面からまさになにかが上から降りてきたような衝撃が走った。

初期の無限の網同様、遠くから見るとくすんだ赤やグリーンの平面。しかし、そこにはやはり繊細な点が描かれる。

網目や水玉が小さければ小さいほど、それは単なる絵画ではなく、宇宙の深淵そのものを視覚化した空間となっていてわたしたちを引き寄せる。

最新作品「たくさんの愛のすばらしさ」もまた、初期作品への回帰を感じる、影のある色彩と細かい点と網目によって構成され、彌生氏のこどものころの原体験を覗いている気分になる。

そこには、「アーティスト」草間彌生ではなく、「人間」草間彌生の精神が確かに宿っていた_。

時の光のなかへ、宮島達夫

宮島達夫の展示室に入ると、真っ暗な部屋のなかで、柵のむこうに、まるで蛍が一面ちりばめられた水面のような空間があった。。

鑑賞者はみな柵の向こうを覗き込む。蛍のようにちらばったそれは、無数のデジタルカウンターがLEDのライトによって発光する無数のデジタルカウンターである。

静寂の暗闇のなかでわずかに時を刻む機械音と、ふっと光が消えるときにかちっとした音。そのゆるやかでわずかな変化をひたすら眺めながら、あ、これは知っているぞと、ふいに思い出した。

学生時代、もう7年も前になる、まだ現代アートにふれたことがなかった頃に、東京都近代美術館の常設展でみた、暗闇のなかで点滅するLEDの数字。そのなかで体験した赤い光を__。

調べてみたら、やはり宮島達夫だった。当時は宮島達夫の名も知らなかった。今回は、名は知っていてもどんな作品をつくっているのか知らないまま訪れた。

けれど、7年前、一度きりのその暗闇のなかでちかちかとした人工的なまばゆい光の体験がどうやらずっと残っていたということだ。あのひとつの体験が、見事にいま、つながった。

数字というわかりやすいものがこれまたわかりやすく人工的なLEDのはっきりとした発光で浮かび上がる。しかも無数のものがひとつの空間に。

今思うと、人間の脳の記憶に残る仕掛けがたくさんあったと納得するのだ。

一面に細かく分かれている部分は1から9までの数字が無数に配置されている。そして赤く光っている部分は光がついていて、暗い部分は消えている。

また、光る数字と光が消えている数字はひとつひとつの異なる時間間隔が設定されていて、光る数字と消えている数字の配置は時がたつごとに変化する。あちらで光が消えたと思えば、消えていた数字が点灯する。。。

暗闇のなかで作品とじっと向き合っていると、次第にこの世界のいきとしいけるものすべてのものの、永遠に続く生と死の輪廻に想いを馳せる。

今回展示されていた「時の海」は、点滅の間隔がとてもゆるやかで、どの数字もとどまっている。けれど、ときおりかちっと切り替わり、変わらなそうに見えてゆっくり確実に変化する。

遠くのほうからは、かすかな水音が聞こえる。それは、きっと東北の海。わたしたちもまた時の海のなかを漂うの魂なのだ。

展示室の隣からは、宮島氏の声が聞こえてくる。時の海についての制作映像が流れていていた。

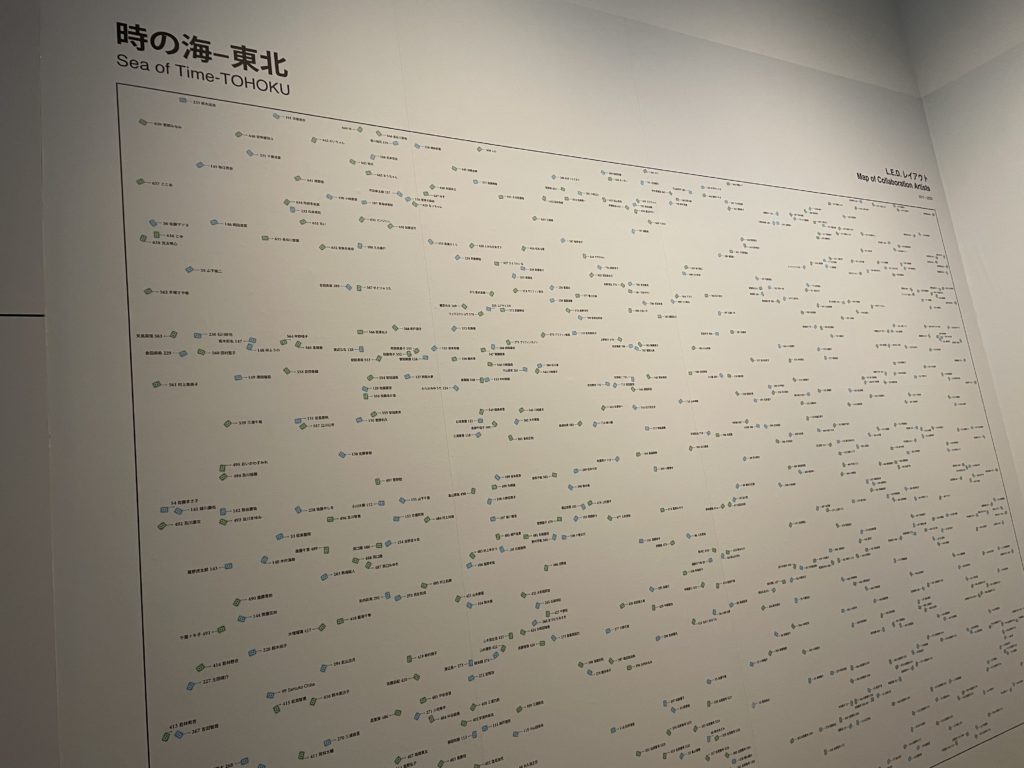

時の海は、3000人の人々にひとりひとりにカウンターを渡し、時間を設定してもらい、それをひとつの空間に浮かべた作品である。

彼は、映像の中でこの作品について、

「まるで3000の命の交響団のハーモニーを奏でているみたいだ」

と語る。

そのデジタルカウンターのひとつひとつに、それを設定した人の想いや時間や人生がつまっている、と。

「アートとは人なり。」

映像には、氏が作品に参加するひとりひとりのそばで一緒にカウンターの設定を行ったり、会話して、交流している様子が映されていた。

3000人の共同制作という、壮大なアートは、宮島氏の人間性あってこそではないのか。映像のなかで語る氏の声はどこまでも穏やかで優しく、聴きながら思わず眠ってしましそうな心地よさで。

氏自身もそのハーモニーの一部となり、作品のなかに息づくのを感じた。

三千人の力は偉大だ。そして、その力を引き出す宮島氏の人間性も。

宮島氏は、つくられる作品のすべての背後に自分以外の誰かの時間や人生をおいている。

パネル展示には、すべての人の名とdigitalカウンターの位置が記されていた。それを眼で追いながら、彼らの生きてきた人生、さまざまな想いを抱え、暮らしているその人々の顔を想像した。

他者との関わり、協力の中から生まれる。自分ひとりの力だけでは作品が成り立たないことを証明していて、間接的に人は人とつながりながら生きているということを、作品を通して、自分自身の生き方を通して伝えている、

「わたしの」作品ではなく「わたしたちの」作品であると_。

彼は、真の「社会派アーティスト」であると思う。

宮島氏の声は、低く、やわらかく、それだけでもひとつの通底音楽のように、時折ちかちかと点滅する数字の装置と、よせてはかえす静かな波の音にのってわたしの脳裏に残り続ける。暗闇のなかの光の海を漂うように。

この地に生きる名も知らぬ人々の刻んだ時間を目の前にして、共有している不思議な感覚とともに_。

そこにはなんだか妙に安心感があって。ああ。ひとりひとりの想いも、人生も内容はわからないけれど、「あるんだなあ」と。